ベランダの床にヒビや色あせ、白い粉が出てきて「そろそろ防水が劣化してきたかも」と感じていませんか?

ベランダは日々、紫外線や雨風にさらされ続ける過酷な環境にあります。防水性能が切れると、見た目の問題だけでなく、建物の構造自体に深刻なダメージを与えかねません。

しかし、専門業者に頼むと費用がどれくらいかかるか気になり、「この程度の劣化なら自分で補修できないかな?」と補修方法を検索する方も多いでしょう。

この記事では、ベランダ防水を“自分で”補修したいと考えている方に向けて、まずご自宅の劣化症状がDIYで対応できるレベルなのかを見極めるポイントから解説します。さらに、DIY可能な場合の具体的な補修手順、必要な道具、そして業者に依頼した場合の費用相場との比較まで、専門業者の知見をもとにわかりやすく整理しました。

ご自宅の状態に合った最適な判断ができるよう、ぜひ最後までご覧ください。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

ベランダ防水の役割と劣化の仕組み

ベランダ防水のDIYを検討する前に、まずは防水層が住宅全体にとってどれほど重要な役割を果たしているのか、そしてなぜ時間とともに劣化してしまうのか、その基本的な仕組みを理解しましょう。

防水層の基本構造と種類

ベランダの床は、一見するとコンクリートや塗装面だけに見えますが、その下には建物を雨水の浸入から守るための「防水層」が隠されています。そして、その防水層を紫外線や摩擦から守っているのが、私たちが普段目にしている表面の「トップコート(保護塗装)」です。

この関係は、「防水層=雨を防ぐレインコート本体」「トップコート=レインコートの表面に塗られた撥水スプレー」と考えると分かりやすいでしょう。

一般的な戸建て住宅のベランダ防水には、主に以下の3つの工法が用いられています。

- FRP防水ガラス繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)を使った防水工法です。軽量でありながら非常に強度が高く、硬い防水層を形成します。新築の戸建て住宅で最も多く採用されている工法の一つで、表面は硬くツルツルした仕上がりになります。乾燥が早いのも特徴です。

- ウレタン防水液体状のウレタン樹脂を複数回塗り重ねて、つなぎ目のない防水層を形成する工法です。液体を塗るため、ベランダの形状が複雑でも施工しやすいのがメリット。FRPに比べてやや柔らかい弾力性のある仕上がりになります。リフォームや改修工事でもよく用いられます。

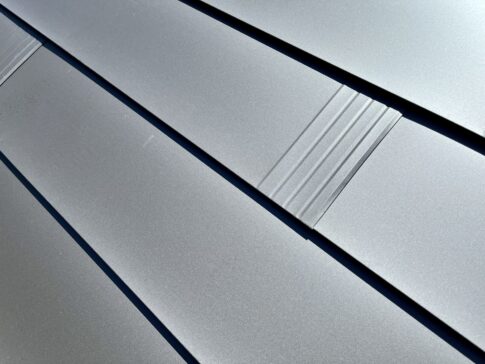

- シート防水塩化ビニルや合成ゴムでできたシート状の防水材を下地に貼り付ける工法です。工場生産された均一な厚みのシートを使うため、安定した防水性能が期待できます。比較的広いベランダや屋上(陸屋根)で採用されることが多いです。

このうち、戸建てベランダの多くは「FRP防水」または「ウレタン防水」のどちらかです。そして、私たちがDIYで手軽に補修できるのは、これらの防水層の表面を保護している「トップコート」の部分が中心となります。トップコートが劣化し、その下にある防水層本体までダメージが達すると、DIYでの対応は一気に難しくなります。

劣化が進む原因とサイン

ベランダ防水は、なぜ時間とともに劣化してしまうのでしょうか。主な原因は以下の3つです。

- 紫外線:最大の原因です。トップコートは紫外線を浴び続けることで徐々に劣化し、色あせやチョーキング(後述)を引き起こします。

- 温度変化:夏場の高温と冬場の低温、昼夜の寒暖差によって、防水層はわずかながら膨張と収縮を繰り返します。これが長年にわたるストレスとなり、ひび割れの原因となります。

- 物理的な摩耗:歩行による摩擦や、重いプランターなどを置くことで、トップコートは徐々にすり減っていきます。

これらの原因によって、以下のような劣化サインが現れます。どの段階にあるかで、自分で補修できるかどうかが決まります。

| 劣化症状 | 状態の目安 | DIY可否 | 対応方法 |

| 色あせ・ツヤ消失 | 軽度劣化(初期) | ◎ 可能 | トップコートの再塗布 |

| チョーキング | 表面劣化 | ○ 可能 | 高圧洗浄+トップコート再塗布 |

| ひび割れ(1mm以下) | 局所劣化 | △ 要注意 | 専用補修材で補修後、トップコート塗布 |

| ひび割れ(2mm以上) | 深部劣化 | × 不可 | 業者による防水層からの再施工が必要 |

| 膨れ・剥がれ | 内部浸水 | × 不可 | 業者による防水層からの再施工が必要 |

| 雨染み・コケ | 内部浸水・水はけ不良 | × 不可 | 業者による下地診断・防水層再施工が必要 |

チョーキング現象とは、塗膜が劣化し、表面を手で触ると白い粉(塗料の顔料)が付着する状態のことです。これは「トップコートの保護機能が切れ始めていますよ」という分かりやすいサインです。

この段階、あるいは1mm以下のごく浅いひび割れ(ヘアークラック)であれば、DIYでの補修も検討可能です。しかし、明らかに深いひび割れや、防水層が膨れている・剥がれているといった症状は、すでに防水層の内部に水が回っている証拠であり、専門業者による根本的な修理が必要です。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

自分で補修できる範囲とできない範囲

劣化サインを理解したところで、次に「どこまでが自分で補修できる範囲」で、「どこからが専門業者に任せるべき範囲」なのか、その具体的な境界線を見極めていきましょう。

DIYで可能な補修範囲

ベランダ防水のDIYで対応可能なのは、前述の通り、あくまで**「防水層本体はまだ無事だが、表面のトップコートが劣化している」**状態に限られます。

具体的には、以下の2つのケースが該当します。

- トップコートの再塗装

- 症状:全体的な色あせ、チョーキング現象、汚れの付着。

- 目的:紫外線や摩耗によってすり減ったトップコートを再塗装し、防水層本体を保護する機能を回復させます。

- 市販の材料:ホームセンターなどで「ベランダ用防水塗料(トップコート)」として販売されています。FRP用、ウレタン用など、ご自宅の防水層に合った種類を選ぶ必要があります。

- 作業目安:洗浄・乾燥・塗装(2回塗り)・乾燥を含め、天候に恵まれれば週末の2日間程度で完了可能です。

- 費用相場:10㎡程度の一般的なベランダで、塗料や道具一式を含めて約1万円~3万円程度が目安です。

- ごく小さなひび割れの補修

- 症状:幅1mm未満の浅いひび割れ(ヘアークラック)。

- 目的:ひび割れから水が浸入するのを防ぐため、専用の補修材で隙間を埋めます。

- 市販の材料:防水用のシーリング材(コーキング材)や、ひび割れ補修キットが用いられます。

- 作業目安:既存のひび割れを清掃し、補修材を充填、乾燥させた後、上記1のトップコート塗装を行います。

DIYの最大のメリットは、業者に依頼するよりも費用を大幅に抑えられることです。また、自分の手で住まいをメンテナンスする達成感も得られるでしょう。

DIYでは危険なケース

一方で、以下の症状が見られる場合は、DIYでの補修は絶対に避けてください。中途半端な補修は、かえって状況を悪化させ、将来的な修理費用を増大させるリスクがあります。

- 防水層の破断・膨れ・剥離

- 症状:ひび割れが深く、防水層(FRPのガラス繊維など)が見えている。床面が風船のように膨れている。塗装が広範囲にわたって剥がれている。

- 危険性:これらはトップコートの下にある防水層本体が破れている、あるいは内部に水が浸入して蒸発し、塗膜を押し上げている状態です。この上からトップコートを塗っても全く意味がなく、水の出口を塞いでさらに劣化を促進させるだけです。

- 床下への雨水浸入が確認できる

- 症状:ベランダの真下にあたる部屋の天井に雨染みがある。ベランダ軒天(裏側)が濡れている、シミになっている。

- 危険性:すでに建物内部に雨水が浸入しています。これは緊急事態であり、DIYで対応できるレベルを完全に超えています。即座に専門業者に連絡してください。

- 下地(躯体)の腐食が疑われる

- 症状:床面を歩くとフワフワと沈む感じがする。幅2mm以上の大きなひび割れが多数ある。

- 危険性:浸入した水によって、ベランダの床を支える下地材(合板など)が腐食している可能性があります。この場合、防水工事だけでなく、大工工事による下地の交換から必要になります。

**「見た目は軽度でも内部劣化が進んでいる」**ケースも多くあります。例えば、排水口(ドレン)の周りだけが変色していたり、壁との取り合い部分(入隅)のシーリングが切れていたりする場合、そこからピンポイントで水が浸入し、見えない部分で劣化が進行していることがあります。

「DIYできるかな?」と迷った時点で、一度は専門業者の無料診断を受け、プロの目で内部の状態を判断してもらうのが最も賢明な選択と言えます。

ベランダ防水を自分で補修する手順と道具

ここでは、劣化が「トップコートのみ」の軽度な状態であると判断し、実際にDIYで補修する場合の、基本的な作業手順と必要な道具について詳しく確認していきましょう。

必要な材料と道具一覧

DIY補修(トップコートの再塗装)を始める前に、必要な材料と道具を揃えましょう。準備不足は作業の失敗に直結します。

【必須の材料】

- ベランダ用防水塗料(トップコート):FRP用、ウレタン用など、下地の種類に合ったものを選びます。水性と油性があり、一般的に水性の方がニオイが少なく扱いやすいです。

- プライマー(下塗り材):トップコートと下地を密着させるための接着剤の役割を果たします。必ずトップコートとセットで指定されているものを使用してください。

- ひび割れ補修材(必要な場合):防水シーリング材やパテなど。

- 中性洗剤:デッキブラシでの清掃に使用します。

【必須の道具】

- 高圧洗浄機(またはデッキブラシとホース):表面の汚れや古い塗膜を徹底的に落とすために不可欠です。

- ローラー(中毛)とローラーバケツ、継ぎ柄(延長棒):広い面を効率よく塗るために使います。

- ハケ(水性用/油性用):ローラーが入りにくい隅や排水口周りを塗るために使います。

- マスキングテープ、マスカー(養生テープ付きビニール):塗料が付着してはいけない壁際やサッシ、室外機のホースなどを保護します。

- スクレーパー(皮スキ):剥がれかけた古い塗膜や汚れを削り落とします。

- サンドペーパー(紙やすり):ひび割れ補修箇所を平滑にしたり、表面を目荒らし(塗料の密着性を高める)したりするのに使います。

- ウエス(古い布)、ゴム手袋、保護メガネ

DIY向けおすすめ防水材の比較表

| 種類 | 耐久性(目安) | 価格(10㎡) | 施工性(扱いやすさ) | 特徴 |

| 水性トップコート | 約3〜5年 | 10,000円〜 | ◎ 易しい | ニオイが少なく、道具も水で洗える。初心者向け。 |

| 油性(1液)トップコート | 約4〜6年 | 15,000円〜 | ○ 普通 | 水性より耐久性が高いが、溶剤のニオイがする。 |

| 油性(2液)トップコート | 約5〜8年 | 20,000円〜 | △ 難しい | 主剤と硬化剤を混ぜる手間があるが、プロ仕様で最も高耐久。 |

初めてDIYを行う場合は、施工性が良く、失敗のリスクが少ない**「水性トップコート」**から始めるのがおすすめです。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

DIY補修の具体的な手順

道具が揃ったら、いよいよ作業開始です。塗装作業は「下地処理が8割」と言われるほど、塗る前の準備が重要です。

【手順1】表面洗浄・乾燥(1日目 午前)

[写真イメージ:高圧洗浄機でベランダの汚れを洗い流している様子]まず、高圧洗浄機(なければデッキブラシと中性洗剤)で、ベランダ床面のホコリ、土砂、コケ、チョーキングの粉などを徹底的に洗い流します。特に排水口周りや隅の部分は汚れが溜まりやすいため、念入りに行います。洗浄後は、塗料が水分を嫌うため、半日~1日かけて床面を完全に乾燥させます。

【手順2】養生・下地処理(1日目 午後)

[写真イメージ:壁際やサッシをマスキングテープで養生している様子]床面が完全に乾いたら、塗料が付いてはいけない壁の立ち上がり部分やサッシの際、排水口などをマスキングテープやマスカーでまっすぐきれいに覆います。

同時に、小さなひび割れがあればシーリング材で埋め、サンドペーパーで表面を平滑にならしておきます。

【手順3】プライマー(下塗り)塗布(1日目 午後)

[写真イメージ:ハケとローラーで透明なプライマーを塗っている様子]トップコートの密着性を高めるため、プライマーを塗布します。まずハケで隅の部分を塗り(ダメ込み)、その後ローラーで広い面をムラなく塗っていきます。塗り終わったら、製品に記載されている乾燥時間を厳守します。

【手順4】トップコート 1回目塗布(2日目 午前)

[写真イメージ:ローラーでトップコート(色付き)を塗っている様子]プライマーが完全に乾いたら、トップコートの1回目を塗ります。プライマーと同様に、まずハケで隅を塗り、その後ローラーで全体を塗っていきます。塗料を厚く塗りすぎると乾燥不良やムラの原因になるため、均一な厚みを意識します。

【手順5】トップコート 2回目塗布・乾燥(2日目 午後)

1回目の塗装が製品指定の乾燥時間を経て乾いたら、同じ要領で2回目のトップコートを塗ります。2回重ね塗りすることで、十分な塗膜の厚さが確保され、耐久性が高まります。塗り終わったら、マスキングテープは塗料が完全に乾ききる前に(半乾きの状態で)剥がします。

【施工時の最重要注意点】

- 天候:作業予定日は、前後2~3日間(洗浄・乾燥・塗装・乾燥)すべてが晴れ予報であることを確認してください。

- 気温・湿度:多くの塗料は「気温5℃以下、湿度85%以上」での使用を禁止しています。低温時や雨上がりの高湿度時は、塗料が正常に硬化せず、性能を発揮できません。

- 乾燥時間:プライマーやトップコートの乾燥時間は、季節や天候によって変わります。製品の説明書に記載されている時間を必ず守り、焦って次の工程に進ないでください。

DIY補修の注意点と失敗しやすいポイント

DIY補修は手軽さの反面、専門知識がないために陥りがちな失敗や、見落としがちなリスクもあります。作業を始める前に、これらの注意点をしっかりと把握しておきましょう。

よくある失敗例と原因

せっかく時間と費用をかけてDIYしても、数ヶ月~1年程度で不具合が出ては元も子もありません。以下は、ベランダ防水DIYで特に多い失敗例です。

- すぐに剥がれてきた・膨れてきた

- 原因① 下地処理(洗浄)不足:最も多い原因です。床面に残っていたチョーキングの粉や細かな汚れ、油分の上から塗装したため、塗料が下地に密着せず、古い塗膜ごと剥がれてしまいます。

- 原因② 乾燥不十分:洗浄後の乾燥が不十分で、床面に湿気が残ったまま塗装したケースです。内部の湿気が蒸発しようとして、新しい塗膜を押し上げ、風船のように膨らませてしまいます。

- 仕上がりにひどい色ムラができた

- 原因① プライマー(下塗り)の省略:プライマーを塗らずにトップコートを塗ると、下地のコンクリートなどが塗料を吸い込んでしまい、部分的に色が薄くなるムラが発生します。

- 原因② 塗料の撹拌不足:塗料は顔料が底に沈殿しているため、使用前によく混ぜないと色が均一になりません。

- 思ったより耐久性がなかった

- 原因① 材料選定ミス:下地がFRP防水なのにウレタン用のトップコートを塗るなど、下地と塗料の相性が合っていないと、すぐに剥離してしまいます。

- 原因② 1回塗りしかしていない:塗料の性能は、メーカーが指定する厚み(膜厚)で発揮されます。1回塗りでは膜厚が足りず、紫外線や摩擦に耐えられず、早期に劣化してしまいます。

これらの失敗は、すべて「洗浄・乾燥・下塗り」という地味な下準備の工程を疎かにしたことが原因で起こります。DIYではつい「早く色を塗りたい」と焦りがちですが、成功の鍵は準備段階にあることを肝に銘じてください。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

安全面・環境面での注意点

作業の品質だけでなく、ご自身とご近所の安全・環境への配慮も不可欠です。

- 安全対策(転倒・滑落)

- ベランダは平坦に見えても、水はけのために勾配がついています。濡れた床面や塗料が付いた床面は非常に滑りやすいため、滑りにくい靴(裏がゴム製のもの)を履いて作業してください。

- 手すりに身を乗り出して作業するのは絶対にやめましょう。高所作業に慣れていない自覚を持ち、常に足元の安全を確認してください。

- 近隣への塗料飛散対策

- 高圧洗浄時の汚れた水しぶきや、ローラー塗装時の塗料の飛沫が、風に乗って隣家の壁や車に飛散するトラブルは少なくありません。

- 作業前には必ずご近所に挨拶をし、必要であれば隣家側に養生シートを張るなどの配慮が必要です。風の強い日の作業は絶対に避けてください。

- ニオイと廃材の処理

- 特に油性塗料(溶剤系)を使用する場合、シンナーのニオイが強烈に発生します。近隣の窓が開いていないか確認し、作業中も十分な換気を行ってください。

- 塗料が残った缶や、塗料が付いたハケ・ローラーは、そのまま一般ゴミとして捨てることはできません。塗料は新聞紙などに吸わせて乾燥させ、ハケなども乾燥させてから、自治体のルール(産業廃棄物または特定ゴミなど)に従って正しく処理してください。

これらのリスクと手間を考えると、やはり専門業者に任せる安心感には大きなメリットがあると言えます。

業者に頼む場合の費用とメリット

DIYでは対応が難しい「防水層の劣化」や、DIYのリスク・手間を避けたい場合、専門業者に依頼することになります。プロに依頼する場合の費用相場と、DIYにはないメリットを紹介します。

ベランダ防水工事の費用相場と工期

業者に依頼する場合、トップコートの再塗装だけでなく、劣化状況に応じて防水層そのものを作り直す「防水層再施工」を行います。

| 工法 | 相場(㎡単価) | 耐用年数(目安) | 特徴 |

| トップコート再塗装 | 2,000円 ~ 4,000円 | 約5年 | 防水層は無事な場合の表面保護(DIYで可能な範囲) |

| FRP防水(再施工) | 5,000円 ~ 8,000円 | 約10~12年 | 既存防水層の上から新たにFRP防水層を作る。高耐久。 |

| ウレタン防水(通気緩衝工法) | 4,000円 ~ 7,000円 | 約10~12年 | 湿気を含んだ下地にも対応可能。柔軟でひび割れに強い。 |

| シート防水(かぶせ工法) | 3,000円 ~ 6,000円 | 約8~10年 | 既存防水層の上からシートを張る。広面積向け。 |

一般的な戸建てベランダ(10㎡)の場合、トップコートの再塗装なら2万円~4万円程度ですが、防水層からの再施工となると4万円~8万円程度が相場となります。これに加えて、諸経費や、場合によっては足場代(外壁塗装と同時でない場合)がかかることもあります。

工期は、トップコート再塗装なら2~3日、防水層の再施工でも3~5日程度が目安です。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

業者に依頼するメリット

DIYに比べて費用はかかりますが、それを上回る大きなメリットがあります。

- 正確な下地診断プロの最大の強みは「診断力」です。表面的な劣化だけでなく、目視や触診、場合によっては専門機器(水分計など)を用いて、防水層の内部や下地の状態まで正確に診断します。その結果、「ここはトップコートだけで大丈夫」「ここは防水層からやり直さないと危険」といった最適な工法を判断できます。

- 確実な施工品質と耐久性DIYで失敗しやすい下地処理(洗浄・ケレン・乾燥)を徹底的に行い、素材や環境に合わせた適切な塗料と工法で施工します。これにより、塗料の性能を最大限に引き出し、10年以上の耐久性(防水層再施工の場合)を実現できます。

- 工事保証多くの専門業者は、施工後に「○年保証」といった保証書を発行します。万が一、施工後に不具合(膨れや剥がれ)が発生した場合でも、保証期間内であれば無償で補修対応してもらえるため、長期的な安心感が全く違います。

- 手間と安全の確保面倒な養生や近隣への配慮、高所作業の安全管理、廃材の適正処理など、すべてを任せられるため、施主の負担は一切ありません。

「費用」だけで比較すればDIYに軍配が上がりますが、「長期的な安心と持続性」「失敗した時のリスク」まで含めたトータルコストで考えると、専門業者への依頼は非常に合理的な選択です。

ベランダ防水を長持ちさせるメンテナンスのコツ

補修後も定期的なメンテナンスで防水性能を長く維持することができます。

日常的にできる点検ポイント

防水層の劣化を早める最大の敵は「水が溜まり続けること」と「ゴミが溜まること」です。

- 排水口(ドレン)の清掃最も重要なメンテナンスです。排水口に落ち葉や土砂、ゴミが詰まると、雨水がスムーズに流れず、ベランダがプール状態になります。常に水に浸かっている状態は、防水層の劣化を著しく早めます。月に1回はゴミを取り除き、水がしっかり流れるかを確認しましょう。

- ゴミ・落ち葉の除去排水口だけでなく、ベランダの床全体に落ち葉や土が溜まらないように、定期的に掃き掃除をしましょう。溜まった落ち葉が腐食し、コケやカビの温床となります。

- プランターや室外機の置き方プランターやエアコンの室外機を床に直置きすると、その下に湿気がこもり、カビや劣化の原因となります。スノコやブロックを敷いて床面との間に隙間を作り、風通しを良くする工夫が大切です。

- 壁際や手すり周辺のシーリング確認ベランダの床と外壁の境目(入隅)や、手すりの根本などは、シーリング(コーキング)材で隙間が埋められています。このシーリングがひび割れたり、痩せて隙間が空いたりしていないか、目視でチェックしましょう。

定期メンテナンスの目安

日常の清掃に加えて、以下のような周期で専門的なメンテナンスを行うことで、防水層の寿命を最大限に延ばすことができます。

| 時期(前回の施工から) | 実施したい内容 | 備考 |

| 半年に1回 | 排水口の徹底清掃 | 自分でできる最も効果的なメンテナンス |

| 3年~5年ごと | トップコートの再塗布 | 防水層本体を保護するために非常に重要。(DIYまたは業者依頼) |

| 5年~7年ごと | 専門業者による点検 | 防水層に異常がないか、プロの目で診断してもらう |

| 10年~12年ごと | 防水層の再施工 | 防水層本体の寿命。根本的なリフォームを検討する時期 |

特に重要なのが、**5年ごとの「トップコートの再塗布」**です。

防水層本体(FRPやウレタン)の寿命が10年以上あっても、表面のトップコートは5年程度で劣化し始めます。防水層が紫外線に直接さらされる前にトップコートを塗り直すことで、防水層本体の劣化を防ぎ、結果的に防水層の寿命を15年、20年と延ばすことができます。

これは、費用のかかる防水層の再施工を先延ばしにできる、最もコストパフォーマンスの高いメンテナンスと言えます。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

コラムのまとめ

ベランダ防水のDIY補修について、その可否の判断から具体的な手順、リスクまでを解説してきました。

ベランダ防水のDIY補修は、劣化が**「トップコートの色あせ・チョーキング」「1mm以下のごく浅いひび割れ」**といった、表面的な劣化に留まっている状態であれば、十分に対応可能です。適切な材料と手順(特に洗浄・乾燥・下塗り)を守れば、費用を抑えて防水機能を回復させることができます。

しかし、**「防水層の膨れ・剥がれ」「2mm以上の深いひび割れ」「室内の雨染み」**といった症状が出ている場合は、すでに防水層の内部や下地にまでダメージが及んでいます。この状態での中途半端なDIYは、劣化をさらに悪化させるリスクしかありません。

DIYの魅力はコスト削減と達成感ですが、長期的な視点(耐久性・保証・安全性)で考えれば、「どこまでが自分でできる範囲」で、「どこからがプロに任せるべき範囲」なのかを冷静に見極めることが何よりも重要です。

ご自宅の築年数や劣化状況、そしてご自身のスキルや時間を総合的に考慮し、無理のない最適な補修計画を立てましょう。判断に迷った場合は、まず専門業者の無料診断を受けてみることをお勧めします。

最後に

これから本格的な冬を迎える前に、ベランダのメンテナンスを済ませておきませんか?秋は天候が比較的安定し、塗装や防水作業に最適な季節です。台風シーズンで受けたダメージを放置すると、冬の寒さや雪、凍結によって劣化が一気に進むこともあります。

「うちのベランダ、DIYで大丈夫かな?」「業者に頼んだら、いくらかかるんだろう?」

そんな疑問をお持ちなら、スターペイントがご用意する**「無料見積シミュレーション」**をぜひお試しください。

わずか3分、必要項目をチャットで入力するだけで、ご自宅の防水補修費用の目安がその場ですぐにわかります。専門家への相談の第一歩として、ぜひお気軽にご利用ください。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/