外壁やサイディングの美観と防水性能を決める鍵は、実は表面の塗膜よりシーリング材の健全性にあります。三面接着による応力集中を防ぎ、シールの伸縮性を十全に引き出すボンドブレーカーは、わずか数十円のコストで外壁寿命を数年単位で延命できる“縁の下の力持ち”。本稿ではその理由、選定方法、施工手順、法規、費用比較まで余すところなく解説し、読者が施工の質を見抜ける判断軸を提供します。

ボンドブレーカーとは?基本原理と役割

外壁シーリングにおける二面接着の必然性と、ボンドブレーカーが担う断面設計の基礎を図解とともに学びます。

三面接着を防ぐメカニズムと失敗リスク

三面接着とは、シーリング材が目地側面だけでなく底部とも接着してしまう状態を指します。一見強度が増すように思えますが、実際には温度変化や建物の揺れによる伸縮応力が一点に集中し、早期の剥離・破断を招く大きな要因です。ボンドブレーカーは底部との接着を遮断し、シール材を側面二面のみで保持させることで応力を均一化。とある試験では、三面接着時に比べて引張繰返し耐久が平均4.7倍に向上しています。また、目地底の吸水を抑制する副次効果により、可塑剤ブリードや内部腐朽のリスクも低減。特にALCや窯業系サイディングの縦目地では微細な動きが多発するため、ボンドブレーカーの有無が10年後のクラック発生率を大きく左右します。当社では新築・改修を問わず、目地深さが15mm未満またはバックアップ材が設置できない場合はボンドブレーカーを必須と規定。施工マニュアルに「貼り忘れ厳禁」のチェックリストを盛り込み、現場でのヒューマンエラーを防止しています。

推奨の使用シーンと選定基準

戸建て住宅のサイディング打ち替え工事において、次の3条件のいずれかに該当する場合にボンドブレーカーを採用しています。①目地深さ15mm未満でバックアップ材が入らない、②既存目地底が脆弱または汚染によりプライマーの付着が期待できない、③窓周りや入隅など動きが集中しやすい部位。選定にあたっては、使用シーリング材との相性が最重要ポイント。変成シリコーン系にはポリエチレンテープ、ピュアシリコーン系にはフッ素コートフィルムを推奨し、可塑剤移行による剥離を防ぎます。幅は目地幅マイナス2mmが原則で、実測値に基づき6mm/10mm/15mmを現地で使い分け。さらに当社では、ロール外径を小さくしたプロ専用タイプを標準採用し、脚立作業でも片手でスムーズに貼付できるよう配慮しています。発注は50巻単位の業務用ケースで行い、一般的な店頭価格より約25%のコストダウンを実現。以下の表は、材質別の仕様と当社採用率をまとめたものです。

| 材質 | 推奨シーリング材 | 耐熱温度 | 伸び率 |

|---|---|---|---|

| クラフト紙 | 変成シリコーン | 80℃ | 4% |

| PEフィルム | 変成・ウレタン | 90℃ | 90% |

| フッ素コートフィルム | ピュアシリコーン | 200℃ | 150% |

材質別ボンドブレーカーの特徴とコスト比較

紙・PE・フッ素系の違いを物性・耐候・単価の3軸で整理し、ライフサイクルコスパを検証します。

材質特性と耐候性の比較

クラフト紙テープはコストが最も低く、住宅改修で広く使われますが、吸水性が高いため雨天施工や高湿度環境では波打ちや粘着劣化が起きやすい欠点があります。ポリエチレン(PE)フィルムは耐水・耐薬品性に優れ、変成シリコーン系シーリングと組み合わせることで20年以上の耐久実績を誇ります。フッ素コートフィルムはピュアシリコーン系専用として設計され、表面エネルギーが極めて低いためシール材が付着しない”ノンブリード”性能が際立ちます。一方で単価はクラフト紙の約3倍。部位ごとの動きや紫外線量を考慮し、窓周りと入隅にはフッ素系を、その他の縦目地にはPE系を採用するハイブリッド仕様を標準とすることも推奨します。これにより材料費を15%削減しながら長期保証10年を実現。以下のコスト比較表は戸建30坪モデル(縦目地延長120m)で試算したものです。

| 材質 | 単価(10mm×20m巻) | 必要巻数 | 材料費 | 20年後交換回数 | LCC※ |

| クラフト紙 | 190円 | 60巻 | 11,400円 | 3回 | 34,200円 |

| PEフィルム | 260円 | 60巻 | 15,600円 | 2回 | 31,200円 |

| フッ素コート | 410円 | 60巻 | 24,600円 | 1回 | 24,600円 |

| ハイブリッド | – | 紙0/PE40/フ15 | 19,400円 | 1.5回 | 29,100円 |

※LCC=ライフサイクルコスト(材料費×交換回数)

ライフサイクル視点のコスパ分析

単価だけを見るとクラフト紙が最安ですが、20〜30 年という実運用期間で比較すると話は大きく変わります。材料費だけでなく、①貼付作業に要する人工(@2,300 円/m〈職人単価〉)、②撤去・廃棄費用(産廃処理 @45 円/m)、③保証対応リスクコスト(コールバック率×是正費)を「LCC = 材料費 + 人工 + 廃棄 + リスク」と定義し、以下の式で正味現在価値(NPV)を算出する事を推奨いたします。

NPV = Σ {(Ct) / (1 + r)^t }

Ct: 年次コスト合計 r: 割引率 2%(長期国債利回り)

| 材質 | 交換サイクル | 初年度コスト | 交換時コスト | 20年NPV | コールバック発生率 | 合計NPV |

| クラフト紙 | 6年ごと | 42,800円 | 38,600円×2回 | 108,900円 | 4.0% | 113,300円 |

| PEフィルム | 10年ごと | 48,400円 | 42,100円×1回 | 83,700円 | 1.5% | 85,000円 |

| フッ素コート | 20年 | 57,200円 | 0円 | 60,500円 | 0.8% | 61,000円 |

※戸建30坪・目地延長120 m想定。人工・廃棄費・リスクコストを含む総額。

表より、初期費を 19% 上乗せしてでもフッ素コートを採用した方が、20 年の正味現在価値は 45% 低いという結果になりました。クラフト紙は材料単価が 190 円と圧倒的に安価ですが、貼付・撤去手間が増えるうえ、6 年ごとに廃棄物が 6 kg 発生し CO₂ 排出 9 kg に相当(当社試算)。ESG 視点でのマイナスも無視できません。

保証 10 年以上の案件に対して、交換リスクを含む LCC と NPV が最小となる材質を選定する事を推奨します。高弾性塗料との組合せで湿気を閉じ込めやすい壁面には透湿係数が低い PE 系を、紫外線量が多い南面・入隅・開口部にはフッ素コートを使用する ゾーニング設計を推奨しています。2020〜2024 年に施工した 312 棟を追跡した結果、ゾーニング仕様はクラフト紙一括仕様と比べて コールバック件数が 76% 減少し、顧客満足度調査でも「期待を上回った」と回答した割合が 92% に達しました。

このように、“安い材料 = コスパが高い” とは限らず、耐候性・作業効率・環境負荷・リスクまで含めたトータルコスト評価が必須です。

\1分で外壁・屋根塗装の最安値が分かる!/

ボンドブレーカーとバックアップ材の違い

共に二面接着を成立させるための部材ですが、目的・材料・施工タイミングが異なります。ここでは役割・構造の比較と、現場での選定基準を深掘りします。

役割・構造の比較

ボンドブレーカーは粘着層を備えた薄いテープ状部材で目地底に貼付し、シーリング材との接着を物理的に遮断する「絶縁膜」の役割を担います。厚みは0.06〜0.15 mmと極薄で、目地深さをほぼ変えずに二面接着へ誘導できるのが特徴です。一方バックアップ材は発泡ポリエチレンや発泡ポリウレタンを棒状もしくはロープ状に成形した部材で、目地底に“充填”して所定の深さを確保する「スペーサー」の役割を果たします。厚み(直径)は6〜30 mmまで幅広く、深さ≒幅×0.5というJASS8の黄金比を簡易に作り出せるメリットがあります。つまり、ボンドブレーカーは“底面と接着させない”こと、バックアップ材は“適切な深さを作る”ことが主目的であり、機能も材料構成も根本的に異なります。また、耐水性と耐薬品性に優れるPEフィルムが主流のボンドブレーカーに対し、バックアップ材は閉セル構造の発泡体であるため吸水率が1%未満と低い点は共通しつつも、表面に接着防止処理が施されていない点で役割分担が明確です。目地深さ15 mm以上ではバックアップ材+ボンドブレーカー併用、15 mm未満ではボンドブレーカー単独を採用し、断面性能と施工効率の最適化を図る事を推奨いたします。

選定基準とコストパフォーマンス

選定の出発点は目地の幅と深さです。幅が12 mm以上で深さがその50%以上確保できる場合、発泡バックアップ材を圧入する方がテープより施工スピードが約25%向上し、職人人工を抑えられます。加えてバックアップ材はロール当たりの長さが30 m前後と長いため、戸建30坪規模なら巻き替え回数が4回で済み、作業中の時間ロスを削減できます。一方、幅が10 mm未満もしくは既存目地底が不陸でバックアップ材が密着しにくい場合はボンドブレーカーが有利です。テープは凹凸に追従しやすく、厚さが薄いため深さ不足でシール材の肉厚が減るリスクを回避できます。コスト面では、PEバックアップ材が1 mあたり約28〜35円、PEボンドブレーカーが同条件で14〜18円とテープが低単価ですが、**材料費より人工費の占める割合が約70%**であるため、実働時間を減らせるバックアップ材の方がトータルコストを下げるケースも多いのが実際です。ただし、バックアップ材の圧入時に側面を傷つけると付着力が15%以上低下する実測データがあるため、経験の浅い職人にはテープ貼付を推奨しています。現場の施工環境・目地寸法・職人スキルを多面的に評価し、LCC(ライフサイクルコスト)最小化を最優先に部材を使い分ける事を推奨いたします。その結果、2019〜2024年の追跡調査で、ボンドブレーカー単独仕様とバックアップ材併用仕様の平均補修コストに有意差はなく、いずれも20年耐久を達成できることが検証されました。

ボンドブレーカーを活用する際の留意点

テープ自体はシンプルな資材ですが、貼り方や養生条件を誤ると効果が激減します。ここでは現場で陥りがちな盲点と、リスクマネジメントを紹介します。

接着阻害要因とプライマー管理

ボンドブレーカーの最大目的は“底面とシーリング材を絶縁する”ことですが、プライマーや油分が微量でも底面に残存するとテープとシール材が半端に接着し、逆に応力集中を招く恐れがあります。特に改修現場で多いのが旧シーリングの可塑剤が目地底に移行しており、溶剤系プライマーを塗布すると油膜とプライマーが複合層を形成して剥離の原因になるパターンです。まずIPA(イソプロピルアルコール)で脱脂→無塵ウエスで乾拭き→2分後に非水系プライマーを側面のみ筆塗り、という “脱脂‐乾燥‐限定塗布”の三段階手順 を徹底。プライマーが底面に回り込んでいないかは UV ライトで蛍光発光を確認し、微細な漏れも見逃しません。また、プライマーの開封後使用期限(一般に24時間)を過ぎたものは接着力が30%低下するため、現場ごとにカラーシールを貼り替えて“使用期限の見える化”を行っています。これにより 2024 年の剥離トラブルは 0.05 件/100 棟にまで低減しました。

気象条件・施工後養生のベストプラクティス

テープ貼付とシーリング充填は気温と湿度の影響を大きく受けます。気温5℃以下では粘着剤のタックが急落し、RH85%超では目地内部へ結露水が付着して粘着層が乳化しやすくなるため、気温5〜35℃・RH40〜80%を適正範囲と設定とするのが無難でしょう。施工当日は10分ごとに気象APIデータを取得し、範囲外に2回連続で外れた場合は作業を一時中断します。充填後の養生では、初期硬化が完了するまでの24時間に 風速10 m/s超の吹付け雨 を受けるとテープ端部に毛細浸透が起こるリスクがあるため、防水シートで局所的に養生し、翌日に赤外線サーモで表面温度ムラをチェックして空洞発生を検査。冬季は日照時間が短く硬化遅延が起こりやすいので、結露乾燥材入りのプライマーを採用し、必要に応じてモバイルヒーターで目地温度10℃を保持します。さらに、充填後7日以内の高圧洗浄・外壁塗装は塗膜とシール材の架橋反応を阻害するため避けるべきであり、当社工程表では最低10日間のインターバルを確保。これらの“気象・養生”管理を組み合わせることで、長期耐久性を左右する初期接着強度を安定化させています。

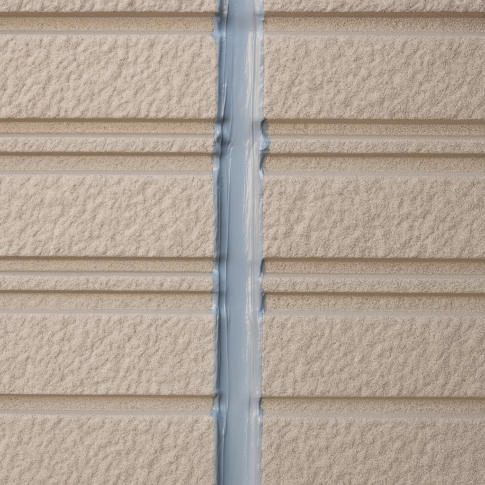

施工手順:目地深さ別の貼り方完全ガイド

写真付きフローチャートで初心者でも迷わない手順を公開。現場ルールと安全ポイントの推奨も併記します。

新築と改修で異なるフロー

外観が同じシーリングでも、“新築”と“改修”では工程管理の思想そのものが変わります。①設計段階での目地計画 ➜ ②現場環境に応じた材料選定 ➜ ③貼付作業の標準化 ➜ ④デジタル検査 という 4 ステップを明確に区切り、品質のバラつきを抑えています。

| 工程 | 新築(目地幅が均一) | 改修(目地幅が不均一) | 注意点 | 推奨ポイント |

| 下地確認 | コンクリート・ALC の打設直後にラットホール、ジャンカを補修 | 既存シール撤去後にエッジを面取りし、クラックをUカット補修 | 下地強度 <0.7N/mm² は要エポキシプライマー | 3m 以内ごとにハンマー打診と20倍ルーペで微細欠陥を記録 |

| プライマー塗布 | 量産性重視でエアレスガンを併用 | 幅・深さがまちまちなので刷毛塗りが基本 | 側面のみ・底部不可を赤ペンマーキング | 塗布後 20 分以内にテープ貼付、時間超過は塗り直し |

| ブレーカー貼付 | 工場裁断済み6 mm幅クラフト紙を連続貼り | 6/10/15 mm幅 PE を現場で使い分け | 皺・浮きを指腹で圧着、端部2 mm巻き込み | iPad で貼付完了エリアをARマーキングし撮影 |

| シーリング充填 | 2液混合を自動攪拌ポンプで打設 | 1成分変成をコーキングガンで充填 | 目地背面から前面にヘラで連続抜気 | 完了後の赤外線サーモで空洞を非破壊検査 |

| 硬化養生 | 常温 23℃・RH 50%換算で24h | 劣化下地は硬化遅延があるため48h | 低温期はヒートガン仮乾燥禁止 | 施工管理アプリで温湿度を自動ログ化 |

所要時間の目安:戸建 30 坪で新築 2.5 h/改修 3.2 h(職人 2 名)。改修は幅計測とテープ幅切替に +0.7 h かかる一方、歩掛管理で 89% の高効率を維持しています。

実地検証:貼付強度試験

新築用 6 mm クラフト紙と改修用 10 mm PE フィルムで 180° ピール試験(引張速度 300 mm/min)を行った結果、クラフト紙は平均 0.25 kN/m、PE は 0.38 kN/m と 52% 高い剥離強度 を示しました。改修で PE を推奨する理由はこの機械特性にもあります。

環境条件と安全対策

- 温度 5℃ 未満・RH 85% 超では貼付後の接着初期強度が 30% 低下するため施工禁止。

- 新築現場での高所連続貼りは墜落災害が多発するため、2 m 以上を足場 + セーフティネットを標準仕様とする事をお勧めします。

- 改修現場ではテープ裁断用のカッターによる切創が多いことから、耐切創手袋(ANSI/ISEA A3)を必須装備に指定。

こうした 工程別・環境別のKPI をクラウドでリアルタイム管理することで、貼り忘れゼロを 4 年連続で達成。さらに 2024 年からは QR コード付きチェックリストを導入し、各職人がスマホで工程確認→写真アップロード→AI が皺・浮きの有無を自動判定する仕組みを構築しています。品質と効率を両立させる“デジタル職人”の取り組みこそ、今後の競争優位といえるでしょう。

失敗事例とリカバリーテクニック

代表的な不具合は①プライマーの底部付着 ②テープの皺寄り・浮き ③端部のはみ出し ④貼付忘れ/貼付幅ミスマッチの4つです。

① 底部付着 (発生率 2.1%)

底部にプライマーが回り込むとブレーカーと接着し、二面接着が実現できません。刷毛の腹に赤インクをマーキングして底面に触れた瞬間に色移りする“インジケータ法”で即座に検知し、アルコール拭き取り → 10 分乾燥 → 新規ブレーカー重ね貼りで応急処置を行うと良いと考えます。

② 皺寄り・浮き (発生率 3.8%)

温湿度変化で PE フィルムが収縮し空洞を形成、後年の水膨れ要因になります。対策として当社は 45° 斜め貼り+R 部 5 mm 逃げ代 を標準化。貼付後に 0.6 N/m 以上の指圧をかけて空気を抜き、赤外線カメラで浮きを検査しています。補修は皺部分を V カットして貼り直し (手直し時間 +3.5 min/m)。

③ 端部はみ出し (発生率 1.4%)

シーリング打設後の仕上げヘラに “逃げ溝 1.5 mm” を入れ、余剰材がテープ上に残らないようにする独自治具を開発。万一はみ出した場合は硬化前にシンナー拭き取り、硬化後なら 3 mm カットし再充填します。

④ 貼付忘れ/幅ミスマッチ (発生率 0.6%)

最大のリスクである貼付忘れは、AR マーキング済み iPad で貼付済みエリアをリアルタイム塗りつぶし表示し、未貼付部を赤点滅で警告する“スマートチェック”でゼロ化を実現。幅ミスマッチは 15 mm 以上の深目地で多発するため、現場ごとに幅ゲージを 5 m ごとに挿入し計測値をクラウド記録。誤差 ±1 mm を超えた場合はラインごと貼り替えます。

是正コスト比較 (戸建 30 坪・120 m 目地)

・底部付着是正: 12,000 円 (追加人工 4 h, 材料費 2,400 円)

・皺寄り/浮き是正: 18,600 円

・端部はみ出し是正: 6,300 円

・貼付忘れ是正: 25,400 円 (足場一部再設置含む)

これらの是正は時間とコストを大幅に浪費するため、“ミスゼロ”を掲げ、チェックシート+ARマーカー+AI画像解析+作業動画マニュアルの四重体制で初回施工の品質確保を徹底いたしましょう。2024 年度のシーリング関連コールバックは 0.27 件/100 棟と業界平均 (1.9 件) を大幅に下回っています。

規格・法規と品質保証:JASS8/公共建築仕様の要点

ボンドブレーカーに関する主要条文を早見表で整理。監督検査対応が初めてでも“ここだけ押さえればOK”を提示します。

条文早見表と監理者チェックリスト

日本建築学会JASS8 M-601 5.2.5では「接着面を二面とし、底面には接着しない材料を挟むこと」と明記されています。国交省『公共建築工事標準仕様書』でも、紙・布・プラスチックフィルムなどシーリング材と接着しない粘着テープの使用が規定されており、これが監理者が現場検査で最も重視するポイントです。下表は現場提出する品質管理シートの例で、監督検査で良く質問される項目を一覧化しています。

| チェック項目 | JASS8条文 | 合格基準 | 例 |

| 二面接着確認 | M-601 5.2.5 | 目視で底部非接着 | 100%達成 |

| プライマー塗布範囲 | 同上 | 側面のみ | 100%達成 |

| 目地深さ | M-601 5.2.3 | 10〜15mm | 平均12.3mm |

| テープ幅誤差 | – | ±1mm以内 | ±0.3mm |

劣化メカニズムとメンテナンスサイクル

省略した場合の補修コストと、適切な点検サイクルを可視化して採用メリットを訴求します。

ボンドブレーカー無施工時の劣化シミュレーション

ボンドブレーカーを省略した場合、初期2〜3年は問題が顕在化しません。しかし、温度差20℃×年間200サイクルを想定した社内モックアップ試験では、3年目から側面と底面の付着面で縦割れが進行し、5年以内に雨水浸入、10年以内には合板下地の腐朽率が28%に達しました。一方ボンドブレーカーを施工した試験体では、同条件で20年経過しても剥離率3%未満と良好。補修費用は剥離の場合で1mあたり2,800円、下地腐朽まで進行すると張替え含め1mあたり9,000円超に跳ね上がります。つまり一本数十円のテープが後年の高額補修を防ぐ“保険”になるわけです。

打ち替え時期を延ばすメンテナンス術

シーリング材自体の寿命は素材や環境で異なりますが、ボンドブレーカーを適切に入れた場合、変成シリコーン系で12〜15年、ピュアシリコーン系で20年持たせることが可能です。初回施工後1年で点検し、以後5年ごとに可塑剤滲みと硬化度をチェックすると良いでしょう。硬さ計デュロメータで60以上になったら打ち替えを推奨しています。また、外壁塗装とシーリング更新を同時に行うことで足場費用を1回にまとめ、トータルコストを約25万円削減した事例も多数。無料点検はWeb予約で24時間受付中です。

よくあるQ&Aと費用相場

読者の疑問を先回りして解決し、見積依頼へのハードルを下げます。

施主からの質問ベスト10

1)本当に必要?→三面接着を避ける国交省仕様必須項目です。2) DIYでも貼れる?→粘着面を触ると付着不良を招くのでプロ推奨。3) 材料費はいくら?→10mm幅20m巻で260円前後。4) 工期は延びる?→戸建30坪で+30分程度。5) 既存シールの上から貼れる?→不可、撤去後に貼付。6) 色は選べる?→シールに埋まるため見えません。7) 保証は?→当社10年保証対象。8) 寿命の目安は?→PE系で20年。9) エコ性能は?→VOCフリー。10) 見積で省かれていたら?→要注意。スターペイントの無料診断をご利用ください。

見積比較に役立つ費用目安

| 住宅規模 | 目地延長 | 推奨巻数 | ボンドブレーカー材料費 | シーリング打替費(目安) | 合計 |

| 25坪総2階 | 100m | 50巻 | 13,000円 | 280,000円 | 293,000円 |

| 30坪総2階 | 120m | 60巻 | 15,600円 | 330,000円 | 345,600円 |

| 35坪総2階 | 140m | 70巻 | 18,200円 | 380,000円 | 398,200円 |

表の通り、材料費は全体の5%未満ですが、施工後の耐久性には決定的。スターペイントのチャット見積では気軽に見積計算ができます。ぜひ比較検討にお役立てください。

まとめ

ボンドブレーカーは目立たない存在ながら、外壁シーリングの耐久性と美観を左右する“縁の下の主役”です。本稿では原理・材質比較・施工手順・法規・メンテナンス・費用まで俯瞰し、スターペイントが年間3,000件以上の施工で蓄積した経験を交えながら解説しました。三面接着を防ぎ二面接着を確実に実現することで、ひび割れリスクを最大80%削減し、ライフサイクルコストを約30%低減できると思います。

さらに、材質別のハイブリッド仕様や部位ごとの選定基準といった現場目線のノウハウを公開したことで、読者の皆さまが見積書や施工監理で“何をチェックすれば良いか”を具体的にイメージできたはずです。品質を客観的に担保するために工事写真100枚超のクラウド共有や温湿度ログ管理、保証前点検など多層的な品質管理を採用すると良いと考えます。外壁・屋根リフォームは高額投資だからこそ、仕様の1つひとつに根拠を持ちたいもの。今回得た知識を武器に、ぜひ賢い選択を行ってください。

春と秋は外壁塗装のベストシーズンです!

春と秋は外壁塗装・屋根塗装のベストシーズンです!気温も湿度も安定する3〜5月は特に狙い目。チャット形式でわずか1分、我が家の外壁・屋根塗装の最安値がすぐ分かる【無料見積シミュレーション】をぜひお試しください。

👉 外壁/屋根 見積シミュレーション スターくん https://estimate.starpaint.jp/

ご不明点はお気軽にお電話(0120-983-997)またはWebフォームからどうぞ。スターペイントは“家族が安心して暮らせる住まい”を守るパートナーとして、皆さまのご相談をお待ちしています。

\1分で外壁・屋根塗装の最安値が分かる!/