ベランダの手すりは、日々の生活ではあまり意識されないものの、住まいの外観を構成する重要な要素です。しかし、常に紫外線や雨風にさらされているため、住宅のなかでも特に劣化が進みやすい過酷な環境に置かれています。サビや色あせ、塗膜の剥がれといった初期症状を放置すると、見た目が損なわれるだけでなく、腐食が内部に進行し、手すり自体の強度が低下して重大な事故につながる危険性も否定できません。そこで重要になるのが、定期的な塗装によるメンテナンスです。とはいえ「ベランダ手すりの塗装には一体いくらかかるのか」「DIYでもできるものなのか」「外壁塗装と一緒に頼んだほうがお得なのだろうか」といった、費用や施工方法に関するさまざまな疑問をお持ちの方も多いはずです。

本記事では、外壁塗装のプロフェッショナルの視点から、ベランダ手すり塗装の費用相場を中心に、素材別の注意点や正しい施工手順、DIYと業者依頼の具体的な違い、塗り替えに最適なタイミング、そして信頼できる業者選びのポイントまで、あらゆる疑問に答える形で徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたの家のベランダ手すりを守るための最適な選択ができるようになるでしょう。

具体的な費用相場を見ていく前に、「まずは我が家の場合はいくらくらい?」と、ざっくりとした概算費用をすぐに知りたい方もいらっしゃるかもしれません。

スターペイントでは、3分間の簡単な入力でご自宅の塗装費用がわかる無料見積シミュレーションをご用意しています。詳細な解説を読む前の参考として、ぜひお気軽にお試しください。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

1. ベランダ手すり塗装の費用相場

まずは多くの方が最も気になる「ベランダ手すり塗装の費用相場」について、手すりだけを単独で塗装する場合と、家全体の外壁塗装と同時に行う場合に分けて、それぞれのメリット・デメリットと共に詳しく見ていきましょう。費用の仕組みを理解することが、適切なメンテナンス計画の第一歩です。

1-1.ベランダ手すりだけを塗装する場合の費用

ベランダ手すりのみを単独で塗装する場合の費用は、手すりの長さや形状、使用されている素材、そして何より劣化の進行具合によって大きく変動します。一般的に、最も普及している鉄製の手すりの場合、塗装単価は1mあたり1,200円〜2,000円程度が相場とされています。一般的な戸建て住宅のベランダは5m程度の長さがあるため、単純計算でも6,000円〜10,000円の費用がかかることになります。

しかし、これはあくまで「塗装作業」そのものの単価です。実際には、この費用に加えて、塗装の品質を左右する下地処理費用、塗料が周囲に飛び散らないように保護する養生費、職人の人件費や交通費、そして場合によっては作業の安全性を確保するための足場設置費用などが加算されます。そのため、手すり単独の塗装工事全体の総額としては、8万円〜15万円程度が現実的な費用帯となります。

なぜこれほどの費用になるのか、その内訳を見てみましょう。

| 項目 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 塗装費用 | 6,000円~40,000円 | 手すりの長さ(約5m~20m)や塗料の種類による |

| 下地処理(ケレン) | 10,000円~30,000円 | サビや旧塗膜の除去作業。劣化が激しいほど高額に |

| 養生費 | 10,000円~20,000円 | ベランダの床や壁、近隣への塗料飛散防止 |

| 人件費・諸経費 | 30,000円~50,000円 | 職人の技術料、交通費、現場管理費など |

| 足場設置費用 | 50,000円~150,000円 | ※必要な場合のみ。2階以上の高所作業で安全確保のため |

| 合計 | 約80,000円~150,000円 | ※足場を組まない場合の目安 |

特に鉄製手すりの場合、塗装の寿命を決定づける最も重要な工程が「ケレン」と呼ばれるサビや古い塗膜を落とす作業です。この作業をどれだけ丁寧に行うかで、新しい塗料の密着度が劇的に変わり、仕上がりの美しさと耐久性に大きな差が生まれます。もしこの工程を省略したり、不十分なまま塗装したりすると、数年以内に塗膜の下でサビが再発・進行し、結局はより大規模な補修工事が必要になるリスクがあります。(内部リンクの設置推奨:ケレン作業の重要性についてはこちらの記事で詳しく解説しています。)

部分的なサビや剥がれだけを補修することも可能ですが、補修箇所と既存の部分で色の差(色ムラ)が生じやすく、美観を損なう可能性があります。また、他の箇所も同じように劣化が進行していることが多いため、数年でまた別の箇所の塗り替えが必要になるケースがほとんどです。長期的な視点で見れば、一度に全体をしっかりと塗り直す方が、結果的にコストパフォーマンスは高くなると言えるでしょう。

1-2.外壁塗装と同時に行う場合の費用

ベランダ手すりの塗装メンテナンスを検討する上で、最も賢く、コスト効率の良い方法が「外壁塗装や屋根塗装と同時に行う」ことです。その最大の理由は、工事に不可欠な「足場」を共有できる点にあります。

ベランダ手すりは人の腰から胸あたりの高さにありますが、安全かつ質の高い作業を行うためには、多くの場合で足場の設置が必要となります。この足場設置費用は、30坪程度の一般的な住宅の場合、単独で組むと約15万円〜25万円もの費用がかかり、手すり塗装単独工事が高額になる最大の要因です。

一方で、外壁塗装を行う際には、家の周囲全体に足場を組むのが基本です。この足場を利用すれば、追加の足場費用なしで、安全かつ効率的にベランダ手すりの塗装も行えるのです。

具体的な費用感を比較してみましょう。

| 施工内容 | 費用相場(30坪程度の住宅) | 備考 |

|---|---|---|

| 外壁塗装のみ | 80万円~120万円 | 足場代、洗浄、塗装、諸経費などすべて含む |

| ベランダ手すり塗装のみ | 8万円~15万円 | 足場を組まない場合の費用 |

| 外壁塗装+ベランダ手すり塗装 | 85万円~130万円 | 外壁塗装費用に+5万円程度で追加可能 |

上記の表からも分かる通り、外壁塗装の総費用に対して、ベランダ手すり塗装分の上乗せはわずか数万円程度で済むことがほとんどです。単独で依頼した場合にかかるはずだった足場代や人件費、諸経費が大幅に圧縮されるため、トータルコストを劇的に抑えることができます。

【外壁塗装と同時施工のメリット】

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 費用の大幅削減 | 最大のメリット。足場代(15~25万円)が実質無料になる。 |

| 工期の短縮 | 別々に工事を手配する手間が省け、工事期間もまとめて行える。 |

| 美観の向上 | 外壁と手すりの色合いを合わせることで、家全体に統一感が生まれ、新築のような美しい外観に。 |

| 手間の削減 | 業者との打ち合わせや契約、近隣への挨拶などが一度で済む。 |

これらの理由から、もしベランダ手すりの劣化が気になり始めたら、それは外壁全体のメンテナンスを考える良い機会かもしれません。美観、コスト、手間のすべての面から、同時施工は非常におすすめの選択肢です。

外壁塗装と同時に行うことで費用を大幅に抑えられることがお分かりいただけたかと思います。では、手すりと外壁を合わせた総額は具体的にいくらになるのでしょうか?

ご自宅の状況に合わせた、より正確な費用感が知りたい方は、ぜひスターペイントの無料見積シミュレーションをご活用ください。簡単な質問に答えるだけで、詳細な見積もりを待たずに概算費用を把握できます。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

2. 素材別で変わる塗装のポイント

ベランダ手すりと一言で言っても、その素材は様々です。素材の特性を理解せず、誤った方法で塗装してしまうと、すぐに塗膜が剥がれたり、素材そのものを傷めたりする原因になります。ここでは主要な手すりの素材別に、それぞれの特徴、塗装方法のポイント、注意点を詳しく解説します。

2-1.鉄製手すりの塗装費用と注意点

鉄製(スチール製)の手すりは、その強度と加工のしやすさから、多くの戸建て住宅やアパートで採用されています。しかし、ご存知の通り最大の弱点は「サビ」です。空気中の酸素や水分に触れることで酸化し、一度サビが発生すると内部へとどんどん浸食していきます。そのため、鉄製手すりの塗装は、このサビをいかに制するかが最も重要なポイントになります。

塗装において最も重要な工程は、前述した「ケレン作業」です。ケレンとは、ワイヤーブラシやサンドペーパー、電動工具などを使って、表面のサビや剥がれかけた古い塗膜を徹底的に除去する作業を指します。この作業が不十分なまま上から塗装しても、サビは塗膜の下で生き続け、やがて新しい塗膜を内側から押し破ってしまいます。

【鉄製手すりの基本的な塗装工程】

- ケレン(下地処理): 既存のサビや旧塗膜を丁寧に除去します。サビの進行度合いによって作業のレベル(1種~4種)が変わりますが、一般住宅では手工具で行う3種・4種ケレンが中心です。

- 錆止め(下塗り): ケレン後、清掃した鉄部に錆止め効果のある下塗り材を塗布します。これがサビの再発を防ぐバリアの役割を果たします。塗料にはエポキシ樹脂系など、密着性と防食性に優れたものが使われます。

- 中塗り・上塗り(仕上げ): 錆止め塗料が乾燥したら、仕上げの塗料を2回に分けて塗り重ねます。中塗りで塗膜の厚みを確保し、上塗りで紫外線や雨風から手すりを守り、美しい艶を出します。塗料は耐候性の高いシリコン塗料やフッ素塗料がおすすめです。

費用相場は前述の通り1mあたり1,200円〜2,000円程度ですが、サビの腐食が激しく、手すりに穴が開いていたり、強度が低下していたりする場合には、塗装だけでは対応できません。その際は、パテによる補修や部分的な溶接、あるいは手すり自体の交換が必要となり、追加で数万円〜数十万円の費用が発生することもあります。耐久性を考えると、鉄製手すりは5年〜7年に一度の塗り替えが理想的なメンテナンスサイクルです。

2-2.アルミ・ステンレス手すりの場合

アルミやステンレス製の手すりは、鉄と比較して非常にサビに強く、スタイリッシュなデザインが特徴です。素材の表面に「不動態皮膜」という強力な保護膜を自ら形成するため、基本的には塗装によるメンテナンスは不要とされています。

しかし、「長年の使用で付着した傷や汚れが気になる」「外壁の色に合わせてイメージチェンジしたい」「表面の光沢が失われ、色あせが目立つ」といった理由で塗装を希望されるケースも少なくありません。この場合、塗装には専門的な知識と技術が必要となります。

その理由は、アルミやステンレスの表面が非常に滑らかで、塗料が密着しにくい(塗料が乗りにくい)という特性があるためです。鉄製手すりと同じ感覚で塗装してしまうと、数ヶ月から1年程度でパリパリと塗膜が剥がれてきてしまいます。

【アルミ・ステンレス手すり塗装の重要なポイント】

- 目荒らし(下地処理): まず、サンドペーパーなどで手すりの表面に微細な傷をつけ、塗料が引っかかる「足がかり」を作ります。これを「目荒らし」と呼びます。

- 脱脂・清掃: 表面の油分や汚れを専用の溶剤で徹底的に拭き取ります。油分が残っていると、塗料の密着を著しく妨げます。

- 専用プライマー(下塗り): 最も重要な工程です。アルミやステンレスの素材と、上に塗る仕上げ塗料を強力に接着させるための「接着剤」の役割を果たす、専用のプライマー(非鉄金属用プライマー)を塗布します。

- 中塗り・上塗り: プライマーが乾燥したら、仕上げ塗料を塗り重ねていきます。

このように、工程が多く専門性が高いため、DIYでの塗装は非常に難易度が高いと言えます。費用は鉄製よりもやや高くなる傾向がありますが、一度正しく塗装すれば10年以上の耐久性も期待できます。もし塗装を検討する場合は、必ずアルミ・ステンレスの塗装実績が豊富な専門業者に依頼しましょう。

2-3.木製手すりの場合

木製の手すりは、天然素材ならではの温かみと高級感があり、デザイン性に優れています。しかし、その反面、水分に非常に弱く、腐食やカビ、シロアリの発生リスクが高いデリケートな素材です。そのため、木材を保護するための定期的な塗装が不可欠となります。

木製手すりの塗装に使われる塗料は、大きく分けて2種類あります。

| 塗料の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 造膜(塗膜)タイプ | 木材の表面にペンキのような塗膜を形成して保護する。 | ・耐候性が高く、木材を強力に保護できる ・艶のある仕上がりになる | ・木目や木の質感が失われる ・塗膜が劣化すると剥がれてくる ・木の呼吸を妨げやすい |

| 浸透タイプ | 木材の内部に浸透して、内側から防腐・防カビ・防虫効果を発揮する。 | ・木目や木の風合いを活かせる ・塗膜が剥がれる心配がない ・木の呼吸を妨げない | ・造膜タイプに比べて耐候性が低い ・定期的な塗り替えが必要 |

どちらの塗料を選ぶかは、デザインの好みやメンテナンスの考え方によって決まります。例えば、木の質感を活かしたい場合は浸透タイプ、耐久性を重視し洋風なデザインにしたい場合は造膜タイプが選ばれることが多いです。

木製手すりの塗装費用は、下地処理の手間がかかるため、1mあたり1,500円〜2,500円程度とやや高めです。特に、既存の塗膜を剥がす作業や、カビや苔を除去する作業が必要な場合は費用が加算されます。また、木材は劣化しやすいため、3年〜5年という比較的短いサイクルでのメンテナンスが推奨されます。こまめな手入れが、美しい木製手すりを長持ちさせる秘訣です。

3. DIYと業者依頼の違い

「少しでも費用を抑えたい」という思いから、ベランダ手すりの塗装をDIYで挑戦しようと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、手軽に見える作業の裏には様々なリスクが潜んでいます。ここでは、DIYと専門業者への依頼、それぞれの費用感、メリット・デメリットを比較し、どちらが最適な選択なのかを多角的に検討します。

3-1.DIYでの塗装費用とリスク

DIYでベランダ手すりを塗装する場合、最大の魅力はやはり費用の安さです。専門業者に依頼すれば十数万円かかる工事も、DIYなら必要な材料や道具をホームセンターなどで揃えるだけで済むため、数千円から高くても2万円程度に抑えることが可能です。

【DIYで必要になる主な道具と材料】

| カテゴリ | 道具・材料名 | 費用目安 |

|---|---|---|

| 下地処理用 | ワイヤーブラシ、皮スキ、サンドペーパー(各種) | 1,000円~2,000円 |

| 清掃用 | ウエス(布)、パーツクリーナー(脱脂剤) | 500円~1,000円 |

| 塗装用 | ハケ(大小)、ミニローラー、塗料トレイ | 1,000円~2,000円 |

| 養生用 | マスキングテープ、マスカー、養生シート | 1,000円~2,000円 |

| 塗料 | 錆止め塗料(下塗り)、仕上げ用塗料(上塗り) | 3,000円~10,000円 |

| 安全装備 | 手袋、保護メガネ、マスク | 1,000円~2,000円 |

| 合計 | 約7,500円~20,000円 |

しかし、この費用の安さの裏には、無視できない3つの大きなリスクが存在します。

- 安全面のリスク: ベランダは高所です。作業に夢中になるあまり、身を乗り出してバランスを崩し、転落する事故は後を絶ちません。特に、手すりの外側を塗装する際は非常に危険な体勢となり、命に関わる重大な事故につながる可能性があります。

- 品質面のリスク: プロとアマチュアの最も大きな差は「下地処理」の質です。サビや汚れの除去が不十分なまま塗装すると、塗料がしっかりと密着せず、わずか1〜2年で剥がれてきてしまいます。また、ハケの跡が残ったり、色ムラができたりと、思い通りの美しい仕上がりにならないケースも多く、かえって外観を損ねてしまうこともあります。

- 近隣トラブルのリスク: 塗装作業中は、塗料の臭いが発生したり、風で塗料が飛散して隣家の壁や車を汚してしまったりする可能性があります。養生が不十分だった場合、高額な賠償問題に発展するケースもゼロではありません。

これらのリスクを総合的に考えると、DIYは「安かろう悪かろう」になる可能性を秘めており、結果的に業者にやり直しを依頼することになり、余計な出費と手間がかかることも少なくないのです。

3-2.業者に依頼するメリット

専門業者に依頼する場合、費用はDIYよりも高くなりますが、それを上回る多くのメリットがあります。それは単に「きれいに塗ってもらえる」だけではありません。

【業者に依頼する4つの大きなメリット】

- 圧倒的な品質と耐久性: プロは素材や劣化状況を正確に診断し、最適な下地処理と塗料を選定します。長年の経験で培われた技術で施工するため、塗膜が長持ちし、美しい仕上がりが実現します。結果的に、次のメンテナンスまでの期間が長くなり、長期的なコストパフォーマンス(ライフサイクルコスト)に優れます。

- 万全の安全性: 塗装業者は高所作業のプロフェッショナルです。必要に応じて適切に足場を組み、安全管理を徹底して作業を行うため、事故の心配がありません。安心して任せられることは、精神的な大きなメリットと言えるでしょう。

- 安心の保証とアフターフォロー: 多くの塗装業者は、施工後に「工事保証書」を発行します。保証期間内(例えば5年〜10年)に塗膜の剥がれなど施工が原因の不具合が発生した場合、無償で補修してもらえるため、万が一の時も安心です。

- 手間と時間の節約: 道具の準備から面倒な下地処理、後片付けまで、すべてを業者に任せることができます。DIYで費やすはずだった貴重な休日を、他の有意義なことに使えるのも大きな利点です。

さらに、業者に依頼すれば、塗装前の「劣化診断」も受けられます。見た目には問題がなくても、手すりの接合部や内部でサビや腐食が進行しているケースもあります。プロの目で早期に問題を発見し、塗装と同時に適切な補修を行うことで、住まい全体の安全性を守ることにも繋がります。業者への依頼は、単なる塗装作業ではなく、大切な住まいを守るための「投資」と考えることができるでしょう。

4. 塗り替えの目安と劣化サイン

「うちのベランダ手すり、そろそろ塗り替え時期なのかな?」と疑問に思っても、具体的にどのような状態になったらメンテナンスが必要なのか、判断に迷う方も多いでしょう。ここでは、塗り替えを検討すべき具体的な劣化サインと、素材別の適切な塗り替え頻度について解説します。

4-1.劣化症状で判断するサイン

手すりが発する「SOSサイン」を見逃さないことが、建物の寿命を延ばす上で非常に重要です。日常的にベランダをチェックし、以下のような症状が見られたら、専門家への相談を検討しましょう。

| 劣化サイン | 症状の詳細 | 放置するリスク |

|---|---|---|

| 塗膜の剥がれ・膨れ | 塗装がパリパリと剥がれていたり、水ぶくれのように膨らんでいたりする状態。 | 剥がれた部分から雨水が侵入し、素材(特に鉄や木)の腐食を急速に進行させる。 |

| 色あせ・変色 | 紫外線や雨風の影響で、塗装の色が薄くなったり、元の色と変わってしまったりする状態。 | 塗料の防水機能が低下しているサイン。美観を損なうだけでなく、劣化の初期段階。 |

| チョーキング現象 | 手すりを手で触ると、白い粉が付着する状態。塗料の樹脂が劣化し、顔料が粉状になって表面に現れる。 | 塗膜が寿命を迎え、保護機能が失われている証拠。防水性がほぼない状態。 |

| サビの発生 | 特に鉄製手すりに見られる赤茶色のサビ。接合部や傷がついた部分から発生しやすい。 | サビは鉄を侵食し、強度を著しく低下させる。放置すると穴が開き、最悪の場合、手すりが折れる危険性も。 |

| ひび割れ(クラック) | 塗膜に細かい亀裂が入っている状態。 | ひび割れから水分が侵入し、内部の腐食やサビの原因となる。 |

| カビ・苔の発生 | 特に木製手すりや日当たりの悪い場所に見られる。塗膜の防水性が切れ、表面が常に湿っている証拠。 | 木材の腐食を促進させる。アレルギーの原因になるなど、健康面への影響も懸念される。 |

これらの症状は、一つだけでなく複数同時に現れることもあります。特に「サビ」と「塗膜の剥がれ」は、手すりの安全性に直結する危険なサインですので、発見したら早急な対応が必要です。

4-2.塗り替え頻度と適切な時期

手すりの塗り替え頻度は、使用されている素材や立地環境(日当たり、潮風、積雪など)によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

| 素材 | 塗り替え頻度の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 鉄製 | 5年~7年 | サビやすいため、比較的短いサイクルでのメンテナンスが理想。 |

| 木製 | 3年~5年 | 腐食しやすいため、最もこまめな手入れが必要。 |

| アルミ・ステンレス | 10年以上(または不要) | 基本的に塗装は不要だが、美観目的で塗装した場合は10年以上持つことも。 |

| FRP製 | 10年~15年 | 耐久性は高いが、紫外線で劣化し色あせするため、外壁塗装と同時がおすすめ。 |

この表はあくまで目安です。沿岸部で潮風に当たる場所や、西日が強く当たる場所では、劣化の進行が早まる傾向にあります。

また、外壁塗装のメンテナンスサイクルが一般的に10年〜15年であることを考えると、やはり外壁塗装のタイミングで手すりもまとめてメンテナンスするのが最も合理的と言えるでしょう。足場を組む外壁塗装の際に、屋根や雨樋、そしてベランダ手すりといった高所の付帯部をすべて点検・補修することで、住まい全体の寿命を効率よく延ばすことができます。

塗装工事に最適な季節は、空気が乾燥していて天候が安定している春(4月〜5月)と秋(9月〜11月)です。気温5℃以下、湿度85%以上の環境では塗料の乾燥が遅れ、品質が低下する可能性があるため、真冬や梅雨、台風シーズンは避けるのが一般的です。

5. 業者選びと見積もりのポイント

ベランダ手すり塗装の品質は、どの業者に依頼するかで決まると言っても過言ではありません。しかし、数多くの塗装業者の中から、信頼できる一社を見つけ出すのは簡単なことではありません。ここでは、後悔しないために、見積もり取得時に確認すべき項目と、優良な業者を選ぶための具体的なコツを解説します。

5-1.見積もりで確認すべき項目

複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」は、適正価格を知り、悪徳業者を避けるために必須のプロセスです。しかし、ただ金額を比較するだけでは意味がありません。見積書に記載されている内容を細かくチェックし、工事の透明性を確認することが重要です。

【見積書チェックリスト】

| チェック項目 | 確認するポイント | なぜ重要か |

|---|---|---|

| ① 塗装範囲・面積 | 「ベランダ手すり 一式」ではなく、「〇〇製手すり 長さ〇m」のように、数量が明確に記載されているか。 | 「一式」表記は、作業範囲が曖昧で後から追加料金を請求されるトラブルの原因になりやすい。 |

| ② 工程ごとの単価 | 「下地処理(ケレン)」「下塗り」「中塗り」「上塗り」など、工程ごとに単価と数量が分かれているか。 | どのような作業にいくらかかるのかが明確になり、手抜き工事を防ぐことに繋がる。 |

| ③ 塗料のメーカー・製品名 | 「シリコン塗料」だけでなく、「メーカー名:〇〇、製品名:△△」まで具体的に記載されているか。 | 同じシリコン塗料でも、製品によって耐久性や価格は様々。約束通りの塗料が使われるかを確認するために必須。 |

| ④ 足場の有無と費用 | 足場が必要な場合、その設置・解体費用が明記されているか。 | 外壁塗装と同時でない場合、足場代は高額になるため、必ず確認が必要。 |

| ⑤ 諸経費の内容 | 「諸経費」の内訳(現場管理費、交通費、廃材処理費など)が分かるか。あまりに高額(工事費の10%以上)でないか。 | 不透明な諸経費は、不当な利益の上乗せである可能性がある。 |

| ⑥ 保証内容と期間 | どのような不具合を、何年間保証してくれるのかが書面で明記されているか。 | 口約束はトラブルのもと。保証範囲(施工が原因か、塗料メーカーが原因かなど)も確認する。 |

| ⑦ 工事期間と支払い条件 | 着工日と完工日の目安、支払い方法(着手金、中間金、完工金など)が記載されているか。 | スケジュールと資金計画を立てるために必要。契約前に全額支払いを要求する業者は要注意。 |

これらの項目が曖昧だったり、質問に対して明確な回答が得られなかったりする業者は、避けた方が賢明です。丁寧で分かりやすい見積書を作成してくれる業者は、それだけ顧客に対して誠実である可能性が高いと言えます。

5-2.信頼できる業者を選ぶコツ

良い業者を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえて情報収集を行うことが大切です。

- 相見積もりを最低3社から取る: 1社だけではその価格や提案が適正か判断できません。3社程度の見積もりを比較することで、地域の費用相場や、各社の提案内容の違い(塗料の選定理由、工事の進め方など)が明確になります。

- 安すぎる見積もりには警戒する: 相場よりも極端に安い価格を提示する業者には注意が必要です。人件費を削るために未熟な職人を使ったり、塗料を規定以上に薄めたり、最も重要な下地処理や乾燥時間を省略したりする「手抜き工事」につながる可能性が非常に高いです。安さには必ず理由があると考えましょう。

- 建設業許可や資格の有無を確認する: 塗装工事に必須の資格はありませんが、「建設業許可(塗装工事業)」を取得しているか、職人が「一級塗装技能士」などの国家資格を保有しているかは、業者の技術力と信頼性を測る一つの指標になります。

- 豊富な施工実績を確認する: 業者のウェブサイトなどで、過去の施工事例(特にベランダ手すりや同様の付帯部)を確認しましょう。写真付きでビフォー・アフターが掲載されていれば、仕上がりのイメージが掴みやすくなります。

- 地元の業者を検討する: 地元で長く営業している業者は、地域の気候や特性を熟知しており、悪質な工事をすれば評判がすぐに広まるため、誠実な対応が期待できます。また、移動コストが少ない分、費用が割安になる傾向があり、アフターフォローの際も迅速に対応してもらいやすいというメリットがあります。

- 担当者の対応をチェックする: 現場調査や見積もりの説明の際に、こちらの質問に丁寧に答えてくれるか、専門用語ばかりでなく分かりやすい言葉で説明してくれるかなど、担当者の人柄やコミュニケーション能力も重要な判断材料です。信頼関係を築ける相手かどうかを見極めましょう。

これらのポイントを参考に、じっくりと時間をかけて業者を選ぶことが、ベランダ手すり塗装を成功させる最大の鍵となります。

6. コラムのまとめ

本記事では、「ベランダ手すり塗装の費用相場」を中心に、手すりだけを塗装する場合と外壁塗装と同時に行う場合の費用の違い、鉄・アルミ・木といった素材別の塗装の注意点、DIYのリスクと専門業者に依頼するメリット、塗り替え時期を判断するための劣化サイン、そして信頼できる業者の選び方まで、幅広く掘り下げて解説しました。

ベランダ手すりの塗装は、単に古くなった外観をきれいにするだけでなく、紫外線や雨風による劣化から素材を守り、手すり本来の安全性や耐久性を維持するために欠かせない非常に重要なメンテナンスです。費用は手すりの長さや素材、劣化状況によって変動しますが、長期的な視点で見れば、足場代を大幅に節約できる外壁塗装と同時に依頼するのが最も賢明でコスト効率の良い選択と言えます。

費用を抑えるためにDIYに挑戦する方法もありますが、高所作業の危険性や、専門的な知識が必要な下地処理の難しさ、仕上がりの品質などを考慮すると、多くのメリットがある専門業者に依頼するのが安心です。ご自宅の手すりに色あせやサビ、塗膜の剥がれといった劣化サインを見つけたら、それは住まい全体を見直す良い機会です。本記事で解説したポイントを参考に、適切な時期に適切な方法でメンテナンスを行い、快適で安心な住まいを末永く維持していきましょう。

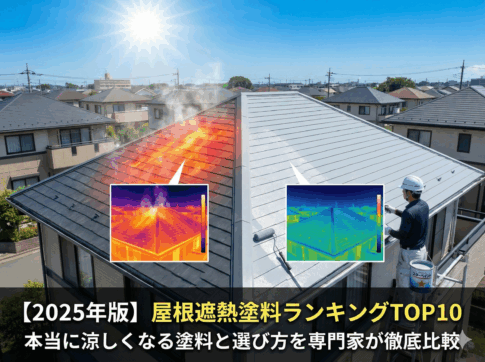

8月に入り、夏本番の厳しい暑さが続いています。外壁や屋根は強い日差しを受けやすく、色あせや熱による劣化が進みやすい季節です。

「今のままで大丈夫?」「塗り替えたらいくらかかるんだろう?」そんな疑問をお持ちでしたら、まずは専門家の視点から、ご自宅の状態を正確に把握してみませんか?

スターペイントでは、3分間の簡単チャット入力で無料見積シミュレーションが可能です。面倒な個人情報の入力は最小限で、ご自宅の外壁塗装費用をすぐに把握できます。DIYに挑戦するか、プロに任せるか、その判断材料として、ぜひお気軽にお試しください!

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/