ダインコンクリートは「メンテナンスフリー」と謳われることも多い外壁素材ですが、実際には経年でチョーキングやクラックなどの劣化症状が現れます。特に築10年、20年を迎えた住宅では“外観悪化”だけでなく、防水性能の低下による雨漏りリスクも無視できません。本記事では、劣化サインのセルフチェック方法からDIY補修の手順、プロ依頼の見極めポイント、費用相場や節約テクニック、そして長期的なメンテナンス計画の立て方まで、一般家庭の外壁塗装・屋根塗装を手がけるプロのノウハウをもとに、具体的かつ実践的に解説します。適切なタイミングでのメンテナンスを実践し、住まいの価値を守るための完全ガイドとしてご活用ください。

ダインコンクリートとは?基礎知識と特徴

ダインコンクリートの構造や素材特性、主なメリットと注意点を整理します。一般的な外壁材との違いを理解しましょう。

ダインコンクリートの素材構成と成り立ち

ダインコンクリートは、セメント系の下地に微細な有機樹脂や特殊顔料を組み合わせた複合外壁材です。従来のモルタル外壁と比べて、表層に透湿性を保ちつつ撥水性能を持たせられるのが最大の特徴です。これは、セメント本来の強度を活かしつつ、耐候性を高めるためにアクリル系樹脂やシリコーン系添加剤を配合しているためです。これにより、塗膜が劣化して顔料が粉化するチョーキング(白亜化)や色あせを大幅に抑制する工夫がなされています。

また、ダインコンクリートは大きく分けて、工場生産されたパネルを現場で組み立てるプレキャスト工法のものと、現場で吹き付けるスプレー系塗膜タイプの2種類があります。この多様な製品ラインナップにより、デザインの自由度が高く、タイル調や吹き付け調などさまざまな表情を実現可能です。特に、雨水で汚れを洗い流すセルフクリーニング機能を備えた高機能製品も開発されており、日々の手入れが非常に楽なのもメリットと言えるでしょう。

しかし、注意すべき点もあります。樹脂量が少ないタイプでは、初期は高い撥水性を誇るものの、10〜15年で撥水性が失われやすいという点です。また、施工品質が外壁の寿命を大きく左右するため、新築時の施工精度が不十分な場合、予想よりも早く劣化症状が現れることがあります。これらの点を踏まえ、ダインコンクリートは**「メンテナンスフリー」ではなく、「メンテナンスの手間が少ない」**という認識を持つことが大切です。定期的な点検と、適切なメンテナンスを前提に素材特性を理解しておきましょう。

他外壁材(モルタル・サイディング)との比較ポイント

| 比較項目 | ダインコンクリート | モルタル | 窯業系サイディング |

| 耐候性・耐汚染性 | 高い(樹脂配合でチョーキング抑制・セルフクリーニング機能) | 中程度(撥水性なし、クラック発生しやすい) | 樹脂コーティングで防汚性あり |

| デザイン性 | 多彩(工場製品・吹付け両対応) | 自由度高いが職人技術に依存 | 規格化されているが多様なパネル柄あり |

| 施工性 | プレキャスト/吹付け(専門技術が必要) | 現場練り・左官工事(工期が長い) | 施工スピード速い、取り替えやすい |

| メンテナンス周期 | 10〜15年が目安 | 7〜10年で再塗装が必要 | 10〜12年で再塗装+目地シーリング打替 |

| 初期コスト | やや高価(高性能なため) | 安価 | 中程度 |

ダインコンクリートは初期コストがやや高価ですが、その分メンテナンス周期が長く、ライフサイクルコスト(LCC)で見ると優れたコストパフォーマンスを発揮する場合があります。一方、モルタルは初期費用が安価な反面、クラックが発生しやすいため、こまめなメンテナンスが必要です。窯業系サイディングは、パネルのつなぎ目であるシーリング材の劣化が先に進むことが多く、外壁本体よりも先にシーリングの打ち替えが必要になるケースが多いです。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

劣化サインの見極め方:初期症状チェックリスト

自宅で簡単に確認できる“チョーキング”“ひび割れ”“シーリング劣化”などの初期サインを、写真付きチェックリストで解説します。

チョーキング・粉ふき現象の見分け方

外壁を手でさわった際、指先に白い粉が付着する現象を**チョーキング(白亜化)**と呼びます。これは、塗膜内の顔料や樹脂成分が紫外線や雨により分解され、粉状に析出することで起こります。ダインコンクリートは、一般的な外壁材よりチョーキングが起きにくいように設計されていますが、築10年を超えると徐々にこの現象が見られるようになります。

初期は見た目の問題だけと思われがちですが、粉化が進むことで塗膜の防水性が低下し、雨水や湿気が基材内部に浸入しやすくなります。これが建物の構造材を劣化させる原因にもなりかねません。

チェック方法は簡単で、手袋や白い布で壁面を軽くこすり、粉の量を確認するだけです。粉が多量に付着するほど劣化が進んでいる証拠です。対策としては、早期に高耐候タイプの塗料で再塗装することで粉化を抑制し、防水性を回復させられます。また、定期的に外壁洗浄を行うことで、粉化を遅らせる効果も期待できますが、根本的な改善には再塗装が必要です。

クラック・欠け・白華現象の深刻度判断

- ヘアークラック(微細なひび割れ): 壁面に細い線状のひび割れが出た場合、表層塗膜のみの小さなものならDIY補修で済む場合があります。幅0.3mm未満のクラックは、特に緊急性は低いとされています。

- 構造クラック(深刻なひび割れ): しかし、幅1mm以上のクラックや、塗膜が剥がれて基材まで欠けが生じた場合は、下地まで劣化が進行している可能性大です。とくに建物の構造に影響を及ぼす恐れがあり、早急に専門業者による調査・補修が必要です。

- 白華現象: コンクリート表面に白いカルシウム成分が浮き出る現象を**白華(エフロレッセンス)**と呼びます。これは、雨水がコンクリート内部に侵入し、アルカリ成分を溶かし出して乾燥することで発生します。白華が見られた際は、内部で水分が滞留している証拠であり、防水性の低下が進んでいるサインです。放置するとコンクリートが中性化し、内部の鉄筋が腐食する恐れがあるため、早急な対策が求められます。

DIYでの簡易補修は一時しのぎにしかならず、深刻度に応じたプロ依頼を検討しましょう。白華が見られた場合は、水洗いで浮き出た塩分を除去後、専用のシーラーで下地を安定化させてから塗装する工程を踏むことで、再発を防げます。

DIYメンテナンスとプロ依頼、どちらを選ぶ?

小規模な補修は自分で、重大な劣化はプロに依頼。判断基準とそれぞれの手順・費用感を具体例を交え解説します。

DIYで対応できる補修手順・必要工具リスト

DIYでの補修は、軽微なチョーキングやヘアークラックの補修が主となります。

- 必要工具リスト:

- やわらかめのナイロンブラシ/スポンジ(洗浄用)

- 塗装用ハケ・ローラー(小型用)

- 補修用パテ(微細クラック用)

- サンドペーパー(#240〜#400)

- 下地用シーラー(アクリル系)

- 塗料(高耐候アクリルシリコン系推奨)

- 養生テープ、マスカー

- 手順例:

- 洗浄: ナイロンブラシと中性洗剤で壁面を軽く洗浄し、汚れやチョーキング粉を除去します。高圧洗浄は避けてください。

- 乾燥: 1日〜2日ほど十分に乾燥させます。湿気が残ると塗膜の剥がれの原因になります。

- サンディング: 補修箇所を#240程度のサンドペーパーで軽くこすり、塗料の密着性を高めます。

- パテ埋め: クラックに補修パテを押し込み、表面を平滑に仕上げます。

- シーラー塗布: 下地用シーラーを全体に薄く塗り、塗料の密着を高めます。

- 上塗り: 高耐候塗料を2回塗りします。1回目塗装後、4〜6時間程度の中塗り乾燥時間を確保します。

DIYの総額費用は、材料費(洗剤・パテ・塗料等)でおおよそ2万〜3万円程度です。手間と時間をかけられる方に向きますが、高所作業や広範囲の劣化には向きません。

プロに依頼すべきケースと業者選びの7つのポイント

以下の症状や条件がある場合は、DIYより専門業者への依頼をおすすめします。

- クラック幅が1mm以上/欠け・剥落が広範囲にわたる

- 白華現象が複数箇所で発生している

- 基礎・シーリング部に大きな亀裂あり

- 2階以上の高所作業が必要

- 足場設置が必要な範囲が10㎡超

- 防水性能回復を保証書付きで頼みたい

- 塗り替え後の長期メンテナンスプランを一括管理したい

プロに依頼する際には、業者選びが最も重要です。以下の7つのポイントを参考に、信頼できる業者を見つけましょう。

- 許可・保険の有無: 建設業許可証や工事賠償責任保険に加入しているか確認。

- 施工実績と口コミ評価: ダインコンクリートの施工実績が豊富か、顧客満足度や口コミ評価はどうか。

- 見積の透明性: 足場・材料・施工の内訳が明確に提示されているか。

- アフターフォロー体制: 保証期間や点検訪問など、施工後のサポート体制が充実しているか。

- 使用塗料のスペック: 耐候年数や日射反射率など、使用する塗料の性能を詳しく説明してくれるか。

- 工期管理と現場写真の提出: 施工中の進捗状況を写真で報告してくれるか。

- 地域密着度: 近隣での施工例が多く、万が一の際にも迅速に対応できるか。

最適なメンテナンス時期と周期:何年ごとに何をすべき?

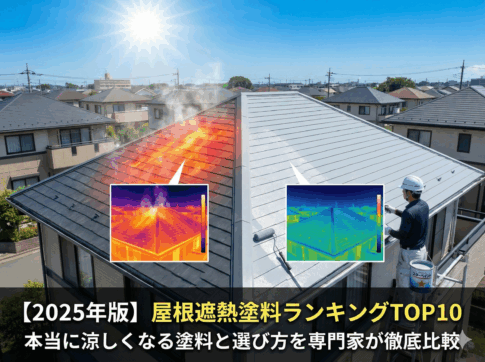

「初回塗装から○年」「シーリングは○年周期」といった一般的な目安を、実例とともに解説。季節ごとの効果的なタイミングも紹介します。

築5年・10年・15年後のメンテナンススケジュール例

ダインコンクリートの寿命を最大限に引き出すためには、計画的なメンテナンスが不可欠です。

- 築5年: 初回洗浄+チョーキング確認(必要に応じてトップコート塗布)。この時期に外壁の様子を把握し、初期劣化の兆候を見逃さないことが大切です。

- 築10年: 本格的な再塗装(下塗り→中塗り→上塗り)+シーリング増し打ち。この時期になると、塗膜の劣化が顕著となり、再塗装が必要になります。再塗装時には高耐候・高遮熱塗料を組み合わせることで、次のメンテ間隔を延ばす効果も期待できます。

- 築15年: シーリング打ち替え+部分的な外壁補修(欠け・クラック補修)。シーリング材の寿命が近づき、打ち替えが必要になります。

- 築20年以降: 足場立てによる全面リフレッシュ塗装+防水性能再構築。劣化が広範囲に及ぶため、大規模なメンテナンスが必要になります。

季節別(梅雨・夏・冬)メンテ注意ポイント

外壁塗装は、気候条件が仕上がりに大きく影響します。

- 梅雨前(5月): 洗浄・下地調整を行い、雨期前に塗装準備を完了させておきましょう。湿度が低い時期の施工は、塗料の乾燥不良を防ぎます。

- 夏(7〜8月): 高温・多湿で下地の乾燥に時間がかかるため、朝晩の低湿度時間帯を狙って作業します。塗料によっては高温時の施工が推奨されない場合もあるため、注意が必要です。

- 秋(10月): 湿度低下で塗料の硬化が安定しやすく、再塗装に最適な時期です。

- 冬(1〜2月): 気温5℃以下は塗料硬化不良リスクがあり、施工が困難になります。暖冬時期に限定的に施工可能ですが、推奨は春以降です。

費用相場と賢い節約テクニック

足場設置費・塗料代・施工費の相場を表で整理し、保証の活用や補助金・助成金の上手な使い方を解説します。

足場・材料・施工の費用内訳(一覧表)

| 項目 | 単価目安(30坪住宅) | 備考 |

| 足場設置費 | 30万~40万円 | 面積・建物形状で変動、外壁塗装費用の約20%を占める |

| 高耐候塗料代 | 10万~15万円 | アクリルシリコン系、2回塗り想定、塗料の種類で価格が変動 |

| 下地シーラー | 3万~5万円 | 浸透性タイプ、塗料の密着性を高める重要な工程 |

| 人件費・施工費 | 40万~60万円 | 職人1人日5万円換算×5日~8日、施工期間や人数で変動 |

| シーリング打替 | 10万~15万円 | 全周目地+サッシ廻り、劣化が激しい場合は打ち替えが必要 |

| 合計 | 約93万~135万円 | 劣化状況や建物の形状によって大きく変動します |

保証延長・自治体補助金でコストダウンする方法

- メーカー保証延長: 塗料メーカーが提供する長期保証プラン(10年→15年など)を施工時に追加契約。塗膜の不具合時の再施工費用を抑えられます。

- 施工業者保証: アフター点検や再塗装を含む保証内容を見比べ、施工費用内に保証費用が含まれるプランを選択。

- 自治体助成金・補助金: 省エネ塗料や断熱塗料を使うことで受けられる自治体の補助金制度。各市区町村ごとに要件が異なるため、事前に市役所の住宅課で確認しましょう。

- まとめて発注割引: 外壁・屋根・付帯部をまとめて依頼すると、材料費や足場費用がシェアでき、割引メリットがあります。

長期的なメンテナンス計画の立て方

ライフサイクルコストの視点で、10年・20年先を見据えた予算管理とメンテナンス記録の残し方を解説します。

ライフサイクルコスト(LCC)とは?住宅メンテへの応用

ライフサイクルコスト(LCC)は、購入・施工から廃棄・更新までのトータルコストを評価する手法です。外壁メンテでは「初期コスト」「中間メンテコスト」「残存価値」を加味して、長期的な視点で最も経済的なプランを検討します。

例えば、高耐候塗料(初期費用は高いが、耐用年数が長い)は、再塗装間隔を延ばせるため、10年後の累積コストが安価になる場合があります。一方、安価な塗料(初期費用は安いが、耐用年数が短い)は、塗り替え回数が多くなり、結果的にトータルコストが高くなるケースも少なくありません。

LCCを用いて、A社(低価格・再塗装10年)、B社(高価格・再塗装15年)を比較すると、長期的にはB社のほうがコスト効率が良くなるケースも多々あります。Excelや専用シミュレーションツールで、各パターンのLCCを試算し、最適プランを選択しましょう。

メンテナンス記録表の作成例とシミュレーション入門

メンテナンス記録表を作成し、定期的な点検・補修履歴を一元管理することで、次回のメンテナンス判断をスムーズに行うことができます。

| 年度 | チェック内容 | 補修箇所 | 実施日 | 費用 | 次回予定 |

| 2025 | チョーキング確認 | 南面ベランダ | 2025/6/15 | ¥3,000 | 2027/6予定 |

| 2027 | 再塗装+シーリング増し打ち | 全面 | 2027/9/1 | ¥120,000 | 2035/9予定 |

この記録表に、施工時の写真や見積書、保証書などを添付して保管しておくと、将来の売却時にも建物の維持管理状況をアピールする材料となります。

コラムのまとめ

本記事では、ダインコンクリートの基礎知識から劣化サインのセルフチェック、DIY補修とプロ依頼の見極めポイント、メンテナンス時期・周期、費用相場&節約テクニック、そして長期的なメンテナンス計画の立て方までを網羅的に解説しました。まずは「手でこすって白い粉が出るチョーキング」「幅1mm以上のクラック」「白華現象」の三大サインを3ヶ月に一度チェックし、初期段階で早めの対策を行うことがコストを抑える鍵です。DIY補修は材料費2万~3万円程度で手軽に始められますが、高所作業や下地劣化が深刻な場合は業者選びの7つのポイントを参考に、信頼できるプロに任せましょう。築5年・10年・15年・20年と、それぞれのタイミングで必要な作業をリスト化してスケジュールに落とし込み、ライフサイクルコスト(LCC)の視点でプランを比較すれば、結果的にトータルコストを抑えつつ建物価値を維持できます。また、保証延長や自治体補助金の活用で実質コストを20%前後削減するテクニックもぜひご活用ください。最後に、毎回の点検・補修履歴はクラウドツールや記録表で一元管理し、次回メンテナンスの判断材料とすることが、安心の住まいづくりにつながります。

記事の締め

8月は梅雨が明け、本格的な夏の日差しが外壁塗装の乾燥作業に適した好タイミングです。日中の高温多湿を避け、朝晩の比較的涼しい時間帯を活用して下地の乾燥と塗料の硬化をしっかり行いましょう。1分間のチャット入力で簡単に無料見積シミュレーションが可能です。ご自宅の外壁・屋根の補修費用をすぐに把握できるので、ぜひお気軽にお試しください!

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/