はじめに

住宅の内壁にふと膨らみを見つけたとき、不安を感じる方は多いはずです。

本記事では、「内壁 膨らみ 原因」で検索するユーザーの疑問に応えるべく、膨らみのメカニズムからセルフチェック方法、DIY補修の可否、専門家に依頼すべきタイミングまでを丁寧に解説します。築年数や使用部位ごとのリスク、コストや費用感、予防策まで、一般家庭の読者が安心して実践できる情報を豊富に盛り込みました。

この記事を読めば、内壁の膨らみに対する不安が解消し、適切な対応策がすぐにわかります。

内壁膨らみの主な原因

概要

膨らみが起きる仕組みを、建物構造や材料の特性からわかりやすく解説します。

下地材の反り・施工不良

内壁の下地には石膏ボードや構造用合板などが使われますが、これらは温度や湿度の変化に弱く、施工中の乾燥不足や保管環境の乱れによって反りや歪みが生じることがあります。

たとえば、壁を組み立てたあとボードが完全に乾かないままクロスを貼ると、内部の水分が徐々に抜ける過程でボードが縮み、表面のクロスだけが引っ張られて膨らむケースがあります。

また、ボード同士をつなぐジョイント部分の処理が不十分だと、パテやテープが厚く盛られた箇所が固着し、周囲の柔らかい部分が動くことで段差や膨らみを生じやすくなります。施工不良は見た目には微細な歪みでも、クロス貼り後に目立ってくるため、施工業者による下地チェックと乾燥期間の確保が重要です。

DIYで内壁を張り替える際も、ボードの保管は平置きで湿気の少ない場所を選び、貼り付け前に乾燥と水平・垂直の確認を行うことで、反りや施工不良による膨らみリスクを大きく減らせます。

DIYでできるセルフチェック方法

概要

安全に実施できる簡易チェック手順と必要工具を紹介します。

触診・叩診による音と感触の確認

まずは道具を使わず、手と軽いタップで膨らみの状態を調べましょう。触るときはやさしく手のひら全体を当てるのがポイント。正常な部分はしっとりとした固さがありますが、膨らんだ場所はクッションのようにふわっとした弾力を感じます。

次に、指の腹で膨らみ箇所をトントンと軽く叩いてみましょう。正常な壁はこつんと鈍い音が返ってきますが、膨らんだ部分は中が空洞になっているため、ポンポンと軽い音がします。音の違いを比べることで、クロス下の空間や湿り気を簡単に確認できます。

注意点としては、強く叩きすぎないことと、同じ場所を何度も繰り返さないこと。壁を傷つけずに音と感触を優しく確かめることが大切です。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

穴あけテストで内部状況を可視化

原因をさらに詳しく調べたいときは、小さな穴を開けて内部を確認します。用意するのは目打ちや細いドリルビット、そして養生テープだけです。

- 養生:膨らみの中心に養生テープを貼って、クロスのほつれや汚れを防ぎます。

- 穴あけ:目打ちを軽く押し当て、直径2mm程度の小さな穴を開けます。無理に力を入れず、ゆっくりと回しながら進めるときれいに開けられます。

- 内部チェック:小さな穴から懐中電灯を差し込んで、湿り気・カビ・水滴などの有無を観察。乾いた空洞が見えれば施工不良、湿った跡があれば結露や雨漏りの可能性が高いです。

- 補修:観察後は穴に小さなパテを詰め、乾いたらサンドペーパーで平らに整えましょう。その上からクロスや塗装で目立たないよう仕上げます。

このシンプルな方法で、内壁の内部状態がぐっとわかりやすくなり、次に何をすべきかがクリアになります。

DIY補修の手順とポイント

概要

小規模な膨らみなら自分で直せる補修方法をステップごとに説明します。

剥がれ箇所の下地処理とパテ補修

内壁の膨らみをDIYで補修する第一歩は、剥がれたクロスや浮いたパテをきれいに取り除くことです。作業前に、以下の道具を用意してください。

- カッターまたはスクレーパー:浮いたクロスを切り取るため

- マスキングテープ・養生シート:周囲へのホコリや剥がれ片飛散防止

- パテナイフ:平滑にパテを伸ばすため

- パテ(壁用補修材):乾燥後に研磨可能なもの

ステップ1:養生 痛みやすい床や家具をしっかりと養生シートで保護し、作業スペースを確保します。マスキングテープで作業範囲の境界を明確にすると、後片付けも楽になります。

ステップ2:劣化部の除去 カッターで膨らみ部分のクロスを浮いた部分だけ切り取り、スクレーパーで剥がします。パテの剥離がある場合は、剥がれた古いパテも一緒に取り除き、しっかりと下地ボードが見える状態にしましょう。

ステップ3:下地の清掃 剥がしたあとの粉塵やホコリを柔らかいブラシやウエスで丁寧に拭き取ります。下地が汚れていると、新しいパテがしっかり接着せず、再び浮きや剥がれの原因になります。

ステップ4:パテ補修 パテナイフで、補修材を凹部に流し込み、平らになるように薄く広げながら充填します。一度に厚く盛らず、深さ5mm以内を目安に数回に分けて補修すると、ひび割れを防げます。

ステップ5:乾燥と研磨 パテが乾燥するまで室温で約24時間待ちます。完全に硬化したら、#400番→#800番のサンドペーパーで軽く研磨し、平滑な面に仕上げましょう。

ステップ6:仕上げ準備 再び粉塵を拭き取り、クロス貼りや塗装に進める下地が完成です。この丁寧な下地処理が、長期にわたる耐久性と美しい仕上がりを保証します。

クロス張り替え・塗装仕上げのコツ

補修した下地にクロスを張り替えたり、塗装で仕上げたりする際のポイントを解説します。DIY初心者でも無理なく取り組めるよう、優しい言葉で紹介します。

■クロス張り替えの流れ

- サイズ合わせ:新しいクロスを剥がした箇所より5cmほど大きめにカットします。

- 糊付け:壁用の糊をローラーや刷毛で下地全体に均一に塗布。糊が乾きすぎないうちにクロスを貼ることが大切です。

- 貼り付け:上端を合わせてクロスをゆっくり壁に当て、下に向かって気泡を手で押し出しながら貼り付けます。スクイージーを使うとよりきれいに仕上がります。

- 余分カット:壁に密着させた後、カッターで余分なクロスを水平にカットし、マスキングテープの跡もきれいに拭き取ります。

- 最終仕上げ:つなぎ目や角部分にブラシで糊をなじませ、一晩乾燥させて完成です。

■塗装仕上げのポイント

下地をパテ補修した人は、そのまま塗装仕上げも可能です。初心者向けの手順は以下の通りです。

- 塗料選び:低臭・速乾タイプの壁用水性塗料がおすすめ。色ムラが気になる場合は下塗り用シーラーを先に塗ると発色が均一になります。

- 養生:床や周囲の壁をビニールシートで覆い、養生テープで境界線をはっきりさせましょう。

- 捨て塗り:まずは小さな不要箇所に向かって軽く塗装し、塗料の出具合を確認します。

- 本塗り:ローラーを使い、縦方向→横方向の順で塗料を伸ばします。1回目は薄く、乾燥後(約30分)に2回目を行うとムラが抑えられます。

- 仕上げ拭き:塗料が乾く前に、端のはみ出し部分をウエスでやさしく拭き取ると、エッジがシャープになります。

これらのコツを守れば、簡単な補修でもプロのような仕上がりが期待できます。クロス張り替えと塗装、それぞれの方法を自分の予算と作業レベルに合わせて選んでみてください。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

専門家に依頼すべきケースと費用感

概要

プロに任せたほうが安全・確実な症状と、相場費用を解説します。

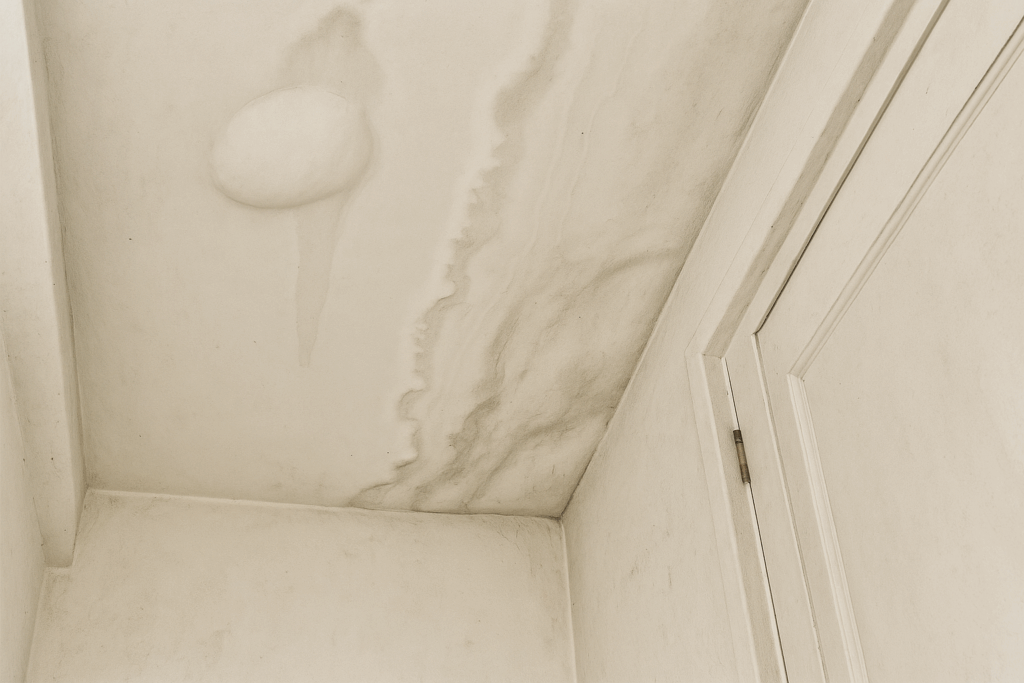

雨漏り・断熱材劣化など深刻トラブル

内壁の膨らみで最も注意が必要なのは、水が構造部分に侵入しているケースです。屋根や外壁のひび割れ、破損したシーリングから雨水が侵入すると、天井裏や壁内に湿気がこもります。濡れた断熱材はスポンジのように水を吸い込み、何倍にも膨張するため、ボード全体を押し上げて膨らみが大きくなります。

雨漏りが疑われる場合のセルフチェック項目:

- 屋根や外壁のひび割れ確認:雨上がり翌日に屋根や外壁に濡れ跡、汚れ筋がないか下から目視してください。

- 天井や壁の内部観察:先ほどの穴あけテストで、水滴や湿った断熱材を見つけたら要注意。膨らみの位置が壁上部や天井付近なら雨漏り性の可能性が高いです。

- 断熱材の劣化サイン:グラスウールやフォームボードは水を含むと変色し、カビや臭いが発生します。懐中電灯で見える範囲に黒ずみがないかチェックしましょう。

放置すると木材が腐朽し、シロアリ被害や構造強度の低下を招く恐れがあります。自分での対処で再膨張を抑えることは難しいため、早めに専門業者に点検・補修を依頼することを強くおすすめします。

調査・補修の業者選びと費用目安

深入りした補修が必要な場合、ハウスメーカーやリフォーム業者、ホームインスペクターへの相談が必要です。依頼先選びのポイントと、費用相場をご紹介します。

依頼先の選び方

- ホームインスペクター:家全体の健康診断を行うプロ。膨らみの原因調査から雨漏り経路特定、断熱材劣化の診断まで幅広く対応。報告書をもとに複数業者へ見積もり依頼しやすいです。

- リフォーム業者:部分補修からクロス張り替え、塗装まで一貫して請け負うため、手間が少ないのがメリット。保証やアフターサービスを重視する場合に適しています。

- 専門の雨漏り修理業者:雨漏りによる膨らみが明らかな場合、屋根・外壁のシーリング再施工、防水工事を得意とする業者を選ぶと確実です。

費用目安

| 項目 | 相場費用(税別) | 内容 |

|---|---|---|

| ホームインスペクション | ¥30,000~¥50,000 | 診断報告書付き。調査のみ。 |

| 小規模補修(パテ・クロス) | ¥10,000~¥30,000 | 膨らみ1箇所あたり。下地補修+クロス張り替え。 |

| 雨漏り調査・防水工事 | ¥50,000~¥200,000 | シーリング打ち替え、屋根板金補修など。規模や材料により変動。 |

| 断熱材交換 | ¥100,000~¥300,000 | 壁内断熱材全交換。壁解体・復旧費含む。 |

予算を決める際は、まずホームインスペクションで原因を特定し、必要な補修箇所と工事範囲を明確にすることがおすすめです。見積もりは複数社から取り、内容とアフター保証を比較して選ぶと安心です。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

再発防止とメンテナンス術

概要

膨らみの再発を防ぐため、換気や湿度管理、季節ごとの点検といった日常的なメンテナンス方法を詳しく解説します。

換気・湿度管理で結露を防ぐ

結露が原因で壁内に湿気がこもると、膨らみやカビの温床になります。日常的にできる予防策を紹介します。

- 定期的な換気:朝晩10分ずつ窓を対角に開け、家全体の空気を入れ換えましょう。特に入浴や料理後は湿度が急上昇するので、換気扇を活用して外に湿気を逃がします。

- 湿度計の設置:部屋ごとに温湿度計を置き、湿度が60%を超えないよう管理します。快適な室内湿度は40~60%が目安です。

- 除湿機・エアコン活用:梅雨時や冬季の結露対策に、除湿機や除湿機能付きエアコンを稼働。湿度を低く保つことで内部への水分浸透を防げます。

- 観葉植物の配置に注意:濡れやすい植物を室内に置くと湿度が上がりやすいため、湿気の少ない窓際や玄関先に移動させると快適になります。

- 床下・天井裏の点検:年に1回、天井裏に上がり、断熱材の乾燥具合を確認。湿った匂いや結露跡がないかチェックし、異常があれば早めに対応しましょう。

これらの方法を組み合わせることで、湿気が壁内に侵入するリスクを大幅に減らし、内壁の膨らみ予防につながります。

定期点検チェックリスト(季節ごと)

膨らみの再発を防ぐためには、季節ごとの点検が効果的です。以下のチェックリストを活用して、定期的に確認しましょう。

| 季節 | チェック項目 | ポイント |

| 春(3~5月) | 室内換気状態の確認 | 窓の開閉箇所に結露がないかチェック |

| 外壁・屋根の雨漏り跡確認 | 冬の積雪や凍結によるヒビ割れがないか | |

| 夏(6~8月) | エアコン・除湿機のフィルター清掃 | 機器の除湿能力を維持 |

| 天井裏の断熱材状態確認(湿気やカビの有無) | 懐中電灯で目視 | |

| 秋(9~11月) | 給気口・排気口の清掃 | 窓枠や排気口のほこりを取り除く |

| 壁内部の小さな膨らみを触診・叩診 | 早期発見で小規模補修が可能 | |

| 冬(12~2月) | 結露跡の確認 | 水滴や筋が残っていないか |

| 暖房器具まわりの壁面確認 | 熱による変形や膨らみ発生の有無 |

このリストを1年を通じて実施することで、湿気や温度変化による内壁トラブルを未然に防ぎ、快適な住環境を長く維持できます。

再発防止とメンテナンス術

概要

膨らみの再発を防ぐため、換気や湿度管理、季節ごとの点検といった日常的なメンテナンス方法を詳しく解説します。

換気・湿度管理で結露を防ぐ

結露が原因で壁内に湿気がこもると、膨らみやカビの温床になります。日常的にできる予防策を紹介します。

- 定期的な換気:朝晩10分ずつ窓を対角に開け、家全体の空気を入れ換えましょう。特に入浴や料理後は湿度が急上昇するので、換気扇を活用して外に湿気を逃がします。

- 湿度計の設置:部屋ごとに温湿度計を置き、湿度が60%を超えないよう管理します。快適な室内湿度は40~60%が目安です。

- 除湿機・エアコン活用:梅雨時や冬季の結露対策に、除湿機や除湿機能付きエアコンを稼働。湿度を低く保つことで内部への水分浸透を防げます。

- 観葉植物の配置に注意:濡れやすい植物を室内に置くと湿度が上がりやすいため、湿気の少ない窓際や玄関先に移動させると快適になります。

- 床下・天井裏の点検:年に1回、天井裏に上がり、断熱材の乾燥具合を確認。湿った匂いや結露跡がないかチェックし、異常があれば早めに対応しましょう。

これらの方法を組み合わせることで、湿気が壁内に侵入するリスクを大幅に減らし、内壁の膨らみ予防につながります。

定期点検チェックリスト(季節ごと)

膨らみの再発を防ぐためには、季節ごとの点検が効果的です。以下のチェックリストを活用して、定期的に確認しましょう。

| 季節 | チェック項目 | ポイント |

| 春(3~5月) | 室内換気状態の確認 | 窓の開閉箇所に結露がないかチェック |

| 外壁・屋根の雨漏り跡確認 | 冬の積雪や凍結によるヒビ割れがないか | |

| 夏(6~8月) | エアコン・除湿機のフィルター清掃 | 機器の除湿能力を維持 |

| 天井裏の断熱材状態確認(湿気やカビの有無) | 懐中電灯で目視 | |

| 秋(9~11月) | 給気口・排気口の清掃 | 窓枠や排気口のほこりを取り除く |

| 壁内部の小さな膨らみを触診・叩診 | 早期発見で小規模補修が可能 | |

| 冬(12~2月) | 結露跡の確認 | 水滴や筋が残っていないか |

| 暖房器具まわりの壁面確認 | 熱による変形や膨らみ発生の有無 |

このリストを1年を通じて実施することで、湿気や温度変化による内壁トラブルを未然に防ぎ、快適な住環境を長く維持できます。

Q&A よくある疑問解消

Q1: 賃貸で膨らみを見つけたら誰に相談?

賃貸物件で内壁の膨らみを見つけたら、まずは管理会社または大家さんに連絡しましょう。貸主側での修理義務がある場合が多いため、自己判断で穴あけや補修を始めず、写真で膨らみ箇所を撮影して状況を報告してください。

- 連絡先:契約書に記載の管理会社や大家さんの連絡先に電話、またはメール・チャットで報告。

- 報告内容:発見日時、場所(例:リビング北側の内壁)、膨らみの大きさと状態(例:直径10cm、表面ふわふわ)を詳しく伝えるとスムーズです。

- 次のステップ:管理会社が現地調査を手配し、原因や補修方法を提示。費用負担は貸主負担となるケースが基本です。

賃貸では自己補修がトラブルの元になるため、まずはプロへ相談し、指示を仰ぎましょう。

Q2: 資料請求や保証はどう活用する?

築年数が浅い住宅や新築物件では、建築会社の保証期間を確認してみましょう。多くのハウスメーカーでは、雨漏り保証や内装仕上げ保証が数年~10年程度設定されています。

- 保証書の確認:契約時に受け取った保証書に「内装」「雨漏り」「シーリング」などの項目が含まれているかをチェック。

- 資料請求:過去のメンテナンス履歴や施工図面を請求することで、施工状況や使用材料を把握でき、膨らみの原因究明に役立ちます。

- 無償対応の可否:保証期間内であれば、膨らみの原因に応じて無償で補修対応が受けられる可能性が高いです。管理会社や施工会社と連携して、証拠写真とともに請求を行いましょう。

保証や住宅検査サービスを上手に活用すれば、自己負担を抑えつつ、安全に問題解決できます。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

安全に作業を行うためのポイント

概要

工具や素材を扱う際の基本的な安全対策と、事故を防ぐための準備を解説します。

必須装備と作業前のチェック

壁内の補修や穴あけ、パテ作業では保護メガネ、手袋、マスクを着用しましょう。

特に穴あけテスト時は粉塵が舞うため、細かい粉が目や呼吸器に入らないようにすることが大切です。作業前には工具の破損や刃こぼれがないか、電動工具のケーブル損傷がないかを必ず点検してください。

作業環境の整え方と整理整頓

作業エリアは十分な照明を確保し、道具や素材は近くにまとめて置くと動線がスムーズになります。床に散らばったゴミや部材はこまめに片付け、つまずき事故を防ぎましょう。また、火気厳禁エリアを設定し、シンナーや溶剤類は密閉して保管します。

コスト試算と保証活用のコツ

概要

DIY補修にかかる費用の目安と、住宅保証を上手に利用する方法を紹介します。

DIY補修コストの内訳例

DIYで内壁の小さな膨らみを直すときの費用は、道具と材料にかかるおおよその目安を押さえれば安心です。ここでは、一般的な一箇所補修を例に深掘りします。

| 項目 | 必要本数・数量 | 単価の目安 | 小計の目安 |

| パテ(補修材) | 1パウチ(約200g) | ¥800~¥1,200 | ¥1,000 |

| サンドペーパー | #400/#800 各1枚ずつ | ¥200×2枚 | ¥400 |

| クロス張り替え用クロス | 約0.5㎡分 | ¥1,500/㎡ | ¥750 |

| クロス用糊 | 小分けパック1袋 | ¥500 | ¥500 |

| 塗装仕上げ用塗料 | 小缶1本(約300ml) | ¥1,000~¥1,500 | ¥1,200 |

| 養生シート・テープ | 養生シート1枚、テープ1巻 | ¥300+¥200 | ¥500 |

| 保護具(使い捨て手袋・マスク) | 各1セット | ¥200 | ¥200 |

| 合計(目安) | ¥5,550 |

上記は標準的な一箇所補修の例で、合計約¥5,000~¥6,000に収まります。もし塗装仕上げなしでクロス張りのみなら¥3,000前後に抑えられます。

ポイント:

- 使い切りサイズの材料を選ぶと無駄が少なく経済的。

- サンドペーパーや養生資材は複数部屋で使い回すとコストダウン。

- 初めての補修なら、少し余裕をもって材料を揃えると安心です。

これらをふまえて予算を立てれば、DIY補修のコストを明確に把握できます。

住宅保証・アフターサービスを最大限に活用: 住宅保証・アフターサービスを最大限に活用

築年数が浅い住宅では、ハウスメーカーの内装保証やリフォーム業者のアフターサービスが利用できます。保証書に記載された補修内容や期間を確認し、要件を満たせば無償対応が可能です。保証対象外でも、補修費用の割引や定期メンテプランを提案してもらえる場合があります。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

まとめ

内壁の膨らみは、放っておくと見た目の問題だけでなく、住まいの快適性や安全性にも影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、まず「下地材の反りや施工不良」「結露や雨漏りによる湿気膨張」という二大原因をやさしい言葉で解説しました。これらの背景を理解することで、膨らみが発生したメカニズムをイメージしやすくなります。

セルフチェック方法では、道具は最小限に、手のひらで触れる「触診・叩診」と、目打ちやドリルビットで小さな穴を開けて内部を観察する「穴あけテスト」を紹介しました。これらの方法により、まずは自分で膨らみの原因を予備的に特定でき、次の行動を判断しやすくなります。

DIY補修手順は、まず剥がれたクロスや古いパテを丁寧に除去する下地処理からスタート。その後、パテを使用して凹凸を埋め、サンドペーパーで滑らかに研磨。クロス張り替えなら、サイズ合わせや糊付け、貼り付けのコツをステップごとに解説し、塗装仕上げなら水性塗料やシーラーの使い方、捨て塗り・本塗りの手順を詳述しました。作業環境の整え方や養生のポイントも繰り返し強調し、初めての方でも安心して取り掛かれるよう配慮しています。

しかし、雨漏りや断熱材の劣化など深刻な湿害が疑われる場合は、自分での補修だけでは対処が難しいケースもあります。このときはホームインスペクションでの詳細調査や、専門の雨漏り修理業者への依頼が必要です。業者選びのポイントや費用相場も具体的に提示し、見積りを取る際の参考となる表を用意しました。

再発防止策としては、日常の「換気・湿度管理」と「季節ごとの点検」が肝心です。朝晩の換気や除湿機の活用、観葉植物の配置見直しなど、すぐに取り入れられる方法から、春・夏・秋・冬のチェックリストまで提供。年間スケジュールを実践すれば、膨らみのリスクをぐっと抑えられ、壁の健康を長く保つことができます。

Q&Aでは、賃貸物件で膨らみを見つけた場合の相談先や、住宅保証を活用した無償補修の頼み方など、読者の具体的な疑問に答えました。これらの情報により、賃貸・持ち家を問わず、適切な対応とコスト削減を図れます。

**以上のステップを順に実践することで、内壁の膨らみを正しく発見し、手軽なセルフチェックからDIY補修、必要に応じたプロへの依頼、再発防止まで、一連の流れをスムーズに進められます。**スターペイントのノウハウを活かし、安心・快適な住まいを取り戻してください。

記事の締め(CTA)

今すぐお住まいの内壁をチェックして、不安な症状を早めに対処しましょう。スターペイントでは外壁だけでなく、内装の補修相談も承っています。 チャット形式で1分、無料見積シミュレーションで内壁補修の費用を確認!お気軽にご利用ください。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/