はじめに

窓枠やフェンス、家具など、木部の塗装は見た目を美しく保つだけでなく、木材を守る大切な役割を果たします。しかし、長年の風雨や紫外線にさらされると塗膜がはがれ、見た目だけでなく強度も落ちてしまいますよね。本記事では、そんな“塗装剥がれ”の原因を図解でわかりやすく解説し、手軽にできる部分補修から、必要に応じた全面塗り替えの判断ポイント、さらにはプロに依頼する際の注意点までを丁寧にご紹介します。豊富な写真と表を使ってステップごとに解説しますので、ぜひ参考にしながら、ご自宅の木部を長持ちさせてください!

弊社ではWEB上から簡単なチャット形式の質問に回答するだけでご自身のお家の相場金額を知ることができるシミュレーションツールを提供しています。面倒な登録は不要です。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

1.剥がれの原因を理解する

木部塗装が剥がれる主因は「外的要因」と「内部要因」の二つ。紫外線・水分・温度変化などの外的ストレスと、塗料特性や下地処理の不足が複合的に作用し、塗膜劣化を促進します。本章ではこれらの要因を分類し、それぞれの劣化プロセスを解説します。

1-1.紫外線・水分・温度変化がもたらすダメージ

木部が屋外環境にさらされると、まず紫外線(UV)が塗膜表面の樹脂結合を分解し、塗膜が白化(チョーキング現象)や粉化を起こします。この段階では肉眼で表面に薄い白い粉が触れただけで付着するため、早期発見のサインとして活用可能です。さらに雨水や結露による吸水と、その後の乾燥による収縮を繰り返すことで、木材本体が微小な膨張・収縮を起こし、塗膜にクラックが発生します。この微細クラックはやがて連続的なひび割れとなり、水分が内部に侵入しやすくなるため、塗膜の付着力が著しく低下。加えて、春から夏にかけての急激な温度上昇・下降は塗膜の材料自体に熱膨張・収縮のストレスを与え、疲労を蓄積させます。南面や西日が強い高所ほどダメージが大きく、初期段階の白化を見逃すと、塗膜が剥がれるまでの期間が大幅に短縮されるため、定期的な点検と部分的な再塗装が長持ちの鍵となります。現場でのチェック方法としては、まず軽く表面を触り、白い粉が手につくか確認。その後、細いヘラやプラスチックカードで試し剥がしし、塗膜の柔軟性や付着状態を評価します。これらのプロセスを理解することで、補修前に適切な診断が可能となり、後続の補修手順をより確実に進められます。

1-2.塗膜構造と下地処理不足による密着不良

塗料は大きく「含浸型ステイン」と「造膜型ウレタン/アクリル系」に分かれます。含浸型ステインは木材内部に深く染み込み、自然な木目を際立たせる反面、被膜は薄く、耐水性・耐候性は限定的です。一方、造膜型は表面に厚い被膜を形成し、耐久性に優れるものの、旧塗膜が残留していると新塗膜との化学的結合が阻害され、剥がれやすいというリスクがあります。旧塗膜除去が不十分なまま上塗りすると、新旧塗膜が重層構造となり応力集中が発生しやすく、経年で一気に剥離が進むケースも少なくありません。節周りや凹凸部では塗膜が常に薄くなりやすく、わずかな研磨不足がそのまま密着不良に直結します。下地処理の基本工程は①剥離剤で旧塗膜を溶解除去②#120~#180のサンドペーパーで全体を目荒らし③脱脂と乾燥を徹底、の3ステップです。特に工業用ヘラや電動サンダーを使用する際は、木目に沿って慎重に作業し、凹凸を残さないよう均一な研磨を心がけることがポイント。目荒らし後は必ず乾いた布で粉塵を拭き取り、完全に乾燥するまで待ってからプライマー塗布に進むことで、塗膜同士の化学結合が強化され、長期間の密着が実現します。これらを怠ると、いくら高価な塗料を使用しても早期に剥がれが発生するため、補修前には必ず下地処理の詳細手順を確認してください。

弊社ではWEB上から簡単なチャット形式の質問に回答するだけでご自身のお家の相場金額を知ることができるシミュレーションツールを提供しています。面倒な登録は不要です。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

2.部分補修 vs 全面塗り替えの判断基準

塗膜剥がれの範囲や深刻度、木部の腐食有無をもとに、部分補修と全面再塗装の適切な選択基準を示します。コスト・手間の観点からDIY対応可能範囲と、プロ依頼を推奨するケースを整理します。

2-1.部分補修が適するケースと手順概要

部分補修は剥がれ面積が総面積の約10%未満、かつ木部の構造的損傷や腐食がない場合に有効です。まず、剥がれ周辺をマスキングテープで保護し、剥離剤をヘラで塗布。10~20分ほど置いて塗膜が浮き上がったら、プラスチック製ヘラですくい取ります。次に#180~#240のサンドペーパーで周囲との差が目立たないよう、徐々に粗さを細かく変えながら研磨し、表面を平滑化。脱脂剤(シリコンオフ等)で油分や汚れを徹底的に拭き取り、気温20~25℃・湿度50%以下の環境で完全乾燥させます。下塗りとして専用プライマーを1回塗布し、指定時間(約4~6時間)乾燥後、中塗り・上塗りを重ね、色むらがないか確認しながら塗料を薄く均一に塗ります。最後に、透明クリアコートを施すことで耐候性と光沢感を向上させます。

2-2.全面再塗装が必要なケースとコスト目安

全面再塗装は、剥がれ面積が30%以上、または木部に腐食や水シミなどの構造的劣化が認められる場合に推奨されます。工程は以下の通りです:

①旧塗膜の完全剥離(剥離剤+電動サンダー)

②高圧洗浄で汚れ・微細塵を除去

③24~48時間の自然乾燥

④下塗りプライマー塗布(2回塗り推奨)

⑤中塗り塗装

⑥上塗り塗装。

DIYで行う場合、合計で4~7日間の作業日数と高機能な工具、十分な労力が必要です。プロ依頼を選択すると、施工保証やアフターメンテナンスが付帯し、安全かつ短期間で完了する利点があります。費用目安はDIYが6,000円/㎡前後、プロ依頼が6,000~9,000円/㎡程度です。

弊社ではWEB上から簡単なチャット形式の質問に回答するだけでご自身のお家の相場金額を知ることができるシミュレーションツールを提供しています。面倒な登録は不要です。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

3.下地処理の具体的方法

補修成功の鍵を握る下地処理について、剥離・研磨・脱脂・乾燥の各工程を分かりやすく解説します。適切な道具選びと環境管理で、塗装仕上がりを大きく向上させる方法を紹介します。

3-1.塗膜剥離とサンドペーパー研磨のコツ

まず剥離剤を剥がれ部にたっぷり塗布し、指定時間(10~30分)放置して塗膜を軟化させます。その後、プラスチック製ヘラで丁寧に旧塗膜を除去。広範囲は電動サンダー(#80~#120)を使用し、研磨ムラを防ぎつつ効率的に作業。凹凸部は手作業で#180~#240のサンドペーパーを用い、塗膜厚を均一化します。研磨時のポイントは、木目に沿った動きと一定の圧力維持。研磨粉は都度エアブローや刷毛で除去し、目詰まりを防止します。研磨後は乾いた不織布で清拭し、粉塵が完全になくなるまで反復。最後にスプレー式エアダスターや掃除機で残粉を除去し、木材内部まで乾燥させます。

3-2.油分・汚れ除去と養生のポイント

研磨後の木地には油分やハンドクリームの汚れが残りやすく、これが塗膜の密着不良を招く原因となります。脱脂剤としてシリコンオフ、または非塩素系パーツクリーナーを布に含ませ、木地表面を丁寧に拭き取ります。拭き残しがないか白布で再チェックし、油性汚れゼロを確認。養生は塗装範囲外への飛散防止と仕上がりラインの美しさを保つために必須で、マスキングテープは塗布範囲の外側5cmを目安に貼り、テープ跡が残りにくい低粘着タイプを選択しましょう。また、マスキング上に新聞紙やビニールで二次養生を施すと、塗料の飛沫対策がさらに向上します。乾燥環境は気温20~25℃、湿度50%以下が理想。高圧洗浄後や研磨後は、風通しの良い場所に設置し、最低24時間は自然乾燥させます。

4.塗料・材料の選び方

塗装の仕上がりや耐久性を左右する塗料選択と、性能を高める添加剤・プライマーの活用法を解説します。

4-1.水性ステイン/クリアワックス/ウレタン塗料の特徴

塗料選びは、仕上がりイメージと耐候性のバランスが重要です。水性ステインは木目を際立たせるマットな仕上がりで、低臭気・速乾性が魅力ですが、被膜が薄いため耐水性は低く、2~3年ごとの再塗装が推奨されます。クリアワックスは天然ワックス成分が含まれ、しっとりとしたツヤ感を持たせつつ表面保護が可能ですが、耐候性はステイン同等かやや劣り、1~2年ごとのメンテが必要です。ウレタン塗料は化学樹脂が高い耐候性・耐水性を発揮し、5~7年程度の長寿命を実現。下地処理と換気が必須で、やや専門的な施工技術を要します。

4-2.塗料性能を引き出す添加剤・プライマー活用法

塗料本来の性能を最大化するため、プライマーと添加剤の選定は重要です。プライマーは接着促進剤として下地に深く浸透し、塗膜の密着性を飛躍的に向上させます。微粒子フィラーは木目の凹凸を埋め、平滑な仕上げ面を作り出すほか、塗料の消費量を抑える効果も期待できます。UVカット剤は塗膜内に紫外線吸収剤を配合し、塗料劣化を遅らせる役割、さらに防藻剤・防カビ剤を添加すれば、湿度の高い環境でのカビや藻の発生を抑制します。添加量は各塗料メーカーの推奨比率(1~5%)を遵守し、少量ずつ攪拌しながら粘度や色むらを確認、事前に小面積で試し塗りを行うことが必須です。

5.DIY補修の手順と必要工具

DIY初心者でも実践できる6つの工程をステップバイステップで解説し、各工程で必要な工具・材料をリストアップします。

5-1.ステップ別施工マニュアル

- 剥がれ部周辺のマスキング:塗布範囲を明確にし、塗料飛散を防止

- 剥離剤塗布→旧塗膜除去:指定時間放置後、プラスチックヘラで慎重に除去

- サンド研磨(#180~#240):目荒らしと平滑化を目的に手作業と電動で併用

- 脱脂・乾燥(24~48時間):脱脂剤で油分除去後、自然乾燥で完全水分排出

- 下塗りプライマー塗布→乾燥:均一な膜厚を意識しつつ塗布、6時間以上乾燥

- 中塗り→上塗り→クリアコート:薄く重ね塗りし、仕上げに透明保護コート塗布

各工程では温湿度管理(20~25℃、50%以下)と試し塗りでの色確認を怠らないことが成功のポイントです。

5-2.必携工具&材料カード

| 工具・材料 | 用途 | 推奨仕様 |

|---|---|---|

| 剥離剤 | 旧塗膜の化学的除去 | 速乾性油性溶剤系 |

| 電動サンダー | 広範囲の目荒らし研磨 | #80~#120推奨 |

| サンドペーパー | 細部研磨(#180~#240) | 水研ぎ兼用紙 |

| ハケ・ローラー | 各層塗装 | 天然毛&ナイロン混合 |

| 脱脂剤(シリコンオフ) | 油分・汚れ除去 | 非塩素系 |

| マスキングテープ | 養生・はみ出し防止 | 幅50mm低粘着タイプ |

| クリアコート | UVカット・耐候補強 | 水性ウレタン系 |

6.プロ依頼すべきケースと費用感

高所作業や広範囲劣化、下地腐食が進行している場合は、安全性と品質確保のためプロ依頼を推奨します。本章では業者選定のポイントと費用モデルを解説します。

6-1.業者選定のチェックポイント

業者選びで重視すべき項目は、施工保証(期間・範囲)、過去実績(件数・施工写真)、口コミ評価の信頼性、見積明細の透明性(下地処理・材料・人件費の内訳)、アフターフォロー体制の有無などです。施工実績は3000件以上、顧客満足度99%といった数値も判断基準になります。さらに、現場調査時に使用塗料のサンプルや耐候試験データを提示できる業者は、技術と品質管理に自信がある証拠。

6-2.施工費用の相場と予算シュミレーション

施工規模別にDIYとプロ依頼の費用目安を比較します。小規模(~5㎡)DIYは5,000~10,000円、プロ依頼は30,000~45,000円、中規模(5~15㎡)DIYは15,000~30,000円、プロ依頼は90,000~135,000円、大規模(15~30㎡)DIYは30,000~60,000円、プロ依頼は180,000~270,000円が相場です。プロ依頼では下地処理費・材料費・施工費がすべて含まれる場合が多く、保証や保険も適用されるため総合的コストパフォーマンスは高くなります。

弊社ではWEB上から簡単なチャット形式の質問に回答するだけでご自身のお家の相場金額を知ることができるシミュレーションツールを提供しています。面倒な登録は不要です。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/

7.部位別の木部補修

部位ごとに求められる補修要件や施工ポイントは異なります。本章では、代表的な木部(窓枠・ドア枠・デッキ/フェンス・家具)のそれぞれに最適な補修手順と注意点を解説します。

7-1.窓枠の補修ポイントと注意点

木製窓枠は外壁と建物内部を繋ぐ重要なパーツで、雨水や結露、開閉時の摩擦による塗膜剥がれが起こりやすいです。まず、窓枠周囲のガラスやサッシに塗料が付着しないよう、マスキングテープとビニールシートで厳重に保護します。剥がれ部分は、角や溝に汚れや古い塗膜が残りやすいため、小型のスクレーパーや細めのヘラを用いて慎重に除去。研磨は#240程度の細かいサンドペーパーで、木目を傷めないよう優しく行います。下地が露出したら、油分除去のため脱脂剤でくまなくふき取り、風通しの良い場所で24時間程度乾燥。防錆・防腐効果のあるプライマーを小型のハケで溝までしっかり塗布した後、20℃前後の環境で6時間以上乾燥させます。上塗りは水性ステインやウレタン塗料を薄く均一に塗り、乾燥後にクリアコートを重ねて耐水性を強化。開閉による摩擦を想定し、角部分には特に塗膜が厚くなるよう多めに塗布してください。最後にマスキングを剥がす際は、完全に乾燥した状態で行うことで塗膜の端面割れを防げます。

7-2.ドア枠の補修ポイントと注意点

玄関ドアや室内ドアの枠は、人が頻繁に触れたり、外気と室内の温度差が大きかったりと、複合的なストレスを受けます。剥がれを確認したら、まずドア本体の開閉に影響しない範囲でワークスペースを確保し、ドアを完全に閉めた状態で養生を行います。剥離剤は垂れにくいゲルタイプを選び、垂直面でも効率的に旧塗膜を溶解除去します。古い塗膜除去後の研磨では、蝶番や鍵穴の周辺など細かい溝にサンドペーパーを当てるのが難しいため、細幅のペーパーソーやスポンジ研磨パッドを併用すると効果的です。脱脂と乾燥後は、気密性向上のために防水シーラーをプライマーに混合し、接地面や継ぎ目に重点的に塗布。上塗りでは、内部結露を考慮した調湿性のある水性塗料を選定し、周辺の壁紙や床材を汚さないよう養生範囲を広めに設定します。最後にドアの開閉テストを行い、塗膜の厚みで動作が渋くならないか必ず確認してください。

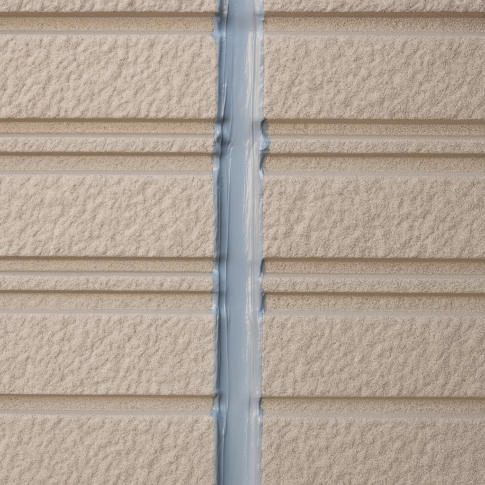

7-3.デッキ・フェンスの補修ポイントと注意点

屋外に設置されるデッキやフェンスは、直射日光や雨風、地面側からの湿気など多方向の過酷な環境にさらされます。表面全体の剥がれだけでなく、特に足元や支柱根元部分の塗膜剥離・腐食が進行しやすいため、まずは地面から50cm程度の高さまで重点的に点検。高圧洗浄機を使って表面の汚れを一度洗い流した後、剥離剤塗布→ヘラ除去→目荒らし研磨(電動サンダー#80使用)という流れで効率的に下地を整えます。脱脂・乾燥後は、防腐・防カビ効果のあるプライマーを2回塗布し、支柱の切断面や取り付け金具周辺にも塗布。上塗りでは、防水性とUV耐性に優れたウレタン塗料を2回重ね塗りし、デッキの場合は滑り止め効果のある添加剤をクリアコートに混合して歩行安全性を向上させると良いでしょう。作業中は天候の急変に備え、乾燥時間に余裕を持たせ、雨天が予想される場合はビニールシートで臨時カバーを設置することをおすすめします。

7-4.家具・インテリア小物の補修ポイントと注意点

室内で使用する木製家具や小物は、湿度変化や摩擦による塗膜剥がれに加え、化粧板やニスによる表面仕上げが施されていることも多く、その場合は塗膜下層の構造理解が必要です。まず表面の仕上げ塗膜がウレタン系なのかニス系なのかをテスト溶剤(アセトンなど)で確認し、適切な剥離剤を選択。旧塗膜除去は、細い凹凸や彫刻がある場合は歯ブラシ型やスポンジ型のヘラを使用し、木目を傷めないよう丁寧に。研磨は布兼用サンドペーパー(#240~#320)で軽めに行い、木目の質感を残すのがポイントです。脱脂後は揮発性の少ない脱脂剤を用い、室内換気を十分に行ってから乾燥。下地処理には木目を活かせる染色ステインを下塗りに使い、仕上げは仕上げニスやクリアワックスで艶感を調整。塗りムラを防ぐため、小型のハケやファイバーパッドで薄く均一に塗布してください。完成後は数時間後に触れてみて、べたつきやざらつきがないか確認し、必要であれば微細研磨と再度ワックス塗布で仕上げると高品質な外観を維持できます。

まとめ

本記事では、木部塗装剥がれの原因解明から、部分補修と全面再塗装の判断基準、下地処理の具体手順、DIY施工の6工程、さらにプロ依頼が適切なケースまでを網羅的に解説しました。まず、紫外線や水分、温度変化による塗膜劣化メカニズムを正確に理解し、含浸型と造膜型の塗料特性を踏まえた下地処理を徹底することが長期耐久性の要となります。部分的な剥がれにはコストと手間を抑えた局所補修が有効ですが、剥がれ範囲が広い、または木部腐食が進んでいる場合は安全性確保のために全面再塗装とプロ依頼を検討しましょう。DIYで取り組む場合は、本稿で紹介した6つの工程を順守し、各工程で乾燥時間や湿度管理を怠らないことが成功の鍵です。また、水性ステイン、クリアワックス、ウレタン塗料の特徴比較や、プライマー・添加剤の活用法を押さえることで、塗料性能を最大限に引き出せます。DIYを選ぶか業者を依頼するかは、現場の規模や技術的難易度、予算を総合的に判断し、本記事のチェックリストを活用して最適な方法を選択してください。適切な補修を行い、美観と耐久性を同時に確保しましょう。

最後に

7月は梅雨が明け、本格的な夏の日差しが木部塗装の乾燥作業に適した好タイミングです。日中の高温多湿を避け、朝晩の比較的涼しい時間帯を活用して下地の乾燥と塗料の硬化をしっかり行いましょう。3分間のチャット入力で簡単に無料見積シミュレーションが可能です。ご自宅の木部補修費用をすぐに把握できるので、ぜひお気軽にお試しください!面倒な登録は不要です。

\たった3分で外壁・屋根塗装の相場が分かる!/